En Bélgica, como en muchos otros países, «las autoridades territoriales que son los poderes locales son las autoridades públicas, elegidas, más cercanas a los ciudadanos, las asociaciones, las actividades, las empresas y los territorios». (A. Maître, 2010). El poder lo ejerce un órgano municipal compuesto por concejales, un·a alcalde·sa y un·a teniente alcalde (así como el presidente del consejo de acción social, según los casos). Cada seis años, los concejales son elegidos directamente por la asamblea de votantes del municipio. Las elecciones siguen siendo la principal forma de participación de los ciudadanos en el gobierno, aunque existen otros mecanismos aplicados localmente según la voluntad de las autoridades y/o bajo el impulso de sus propios ciudadanos.

En este artículo, compartimos una experiencia original en Bolivia, en curso desde 2009, la puesta en marcha del Gobierno Autónomo Originario Campesino de Salinas (GAIOCSA). Su análisis pone en perspectiva los modelos de toma de decisiones a nivel municipal en Bélgica y propone una reflexión sobre los desafíos relacionados. A partir de este análisis, compartiremos algunas lecciones y reflexiones para quienes deseen implicarse más en los procesos de toma de decisiones a nivel local, en particular en este año de elecciones municipales (2024). Nuestro socio, la Asociación de Promotores de Salud de la Región (Área) Rural (APROSAR), ha desempeñado un papel importante en este experimento de gobernanza alternativa.[1]

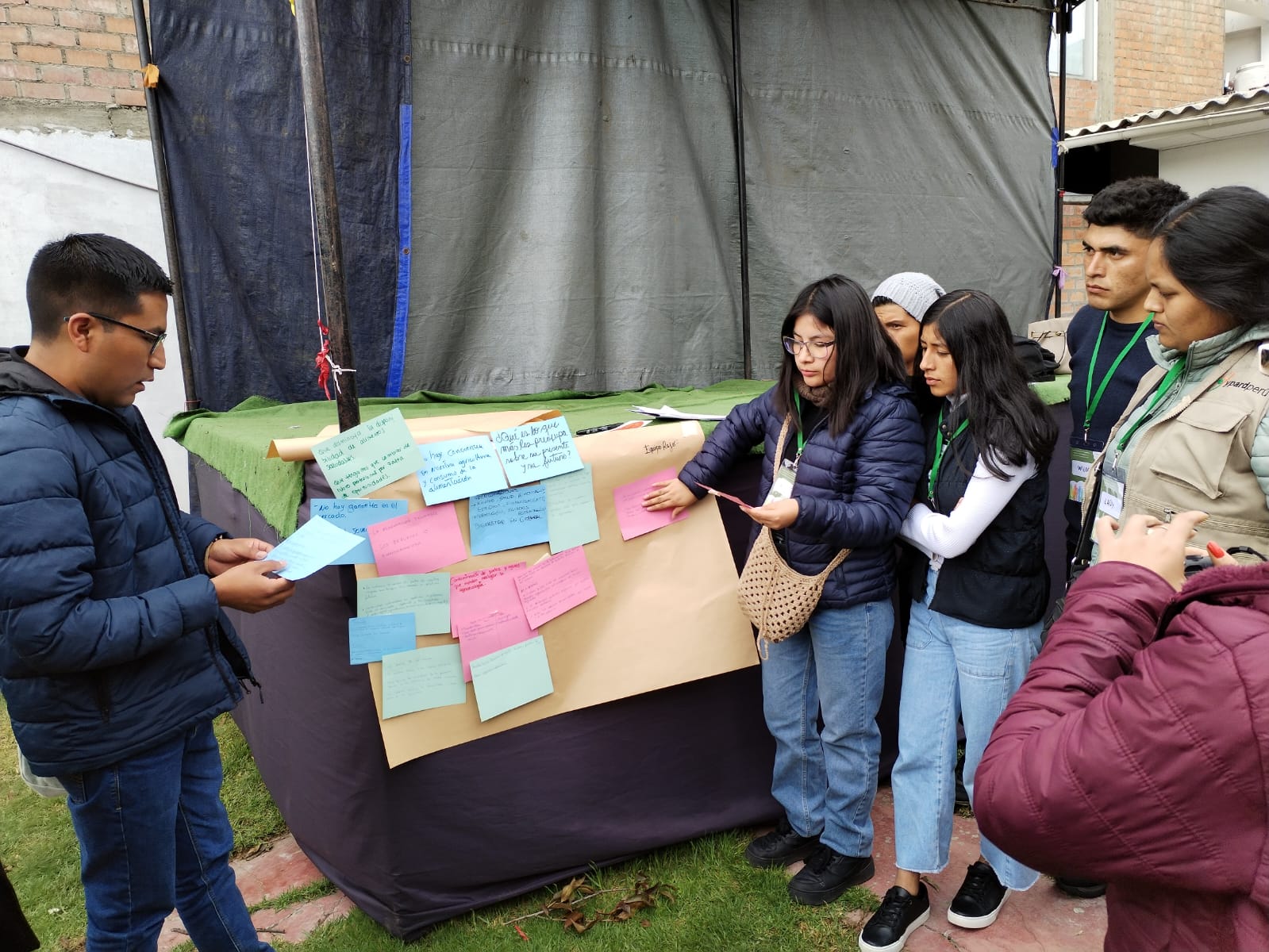

Acto público oficial de toma de posesión de las autoridades del GAIOC de Salinas

«Nuestros territorios ancestrales fueron habitados por los Chullpas[2], civilización primigenia diezmada por los frentes glaciares, que posteriormente se relacionaron con otras culturas. A la llegada de los aymaras asimilaron la organización en comunidades, ayllus y markas[3], configurando un colectivo comunitario con identidad cultural, cosmovisión, espiritualidad, territorio, idioma, principios, lógica andina propios que luego se integraron a la Nación Jatun Killakas.(…)

Por consenso de ayllus y markas se optó por la reconstitución de un Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino (GAIOC), implementando la descentralización en unidades territoriales (ayllus y markas), con contenido social, desarrollo humano, para la conservación de la madre tierra y la conservación del medio ambiente, respeto mutuo entre ayllus y markas bajo la filosofía del comunitarismo y SUMA QAMAÑA (del vivir bien). «[4]

La Constitución boliviana de 2009 da a los habitantes de un municipio rural (Gobierno Autónomo Municipal-GAM) la opción de convertirlo en un gobierno de «Autonomía Indígena Originaria Campesina», cuyo espíritu es (volver a) dar a los ciudadanos-as un modelo de decisión y control sobre su territorio más acorde con las costumbres locales.

Así lo decidieron los habitantes de Salinas de Garci Mendoza en 2009, en un primer referéndum. Se creó entonces un órgano formado por representantes de nueve Unidades Territoriales Descentralizadas (UTD) para elaborar un estatuto de autonomía, que finalmente fue aprobado en 2018 en un segundo referéndum.

Desde entonces, el Gobierno Autónomo Indígena Campesino de Salinas (GAIOCSA) ha sustituido a la Municipalidad, encabezada ya no por un·a alcalde·sa sino por un·a Qolqi Kamachi.

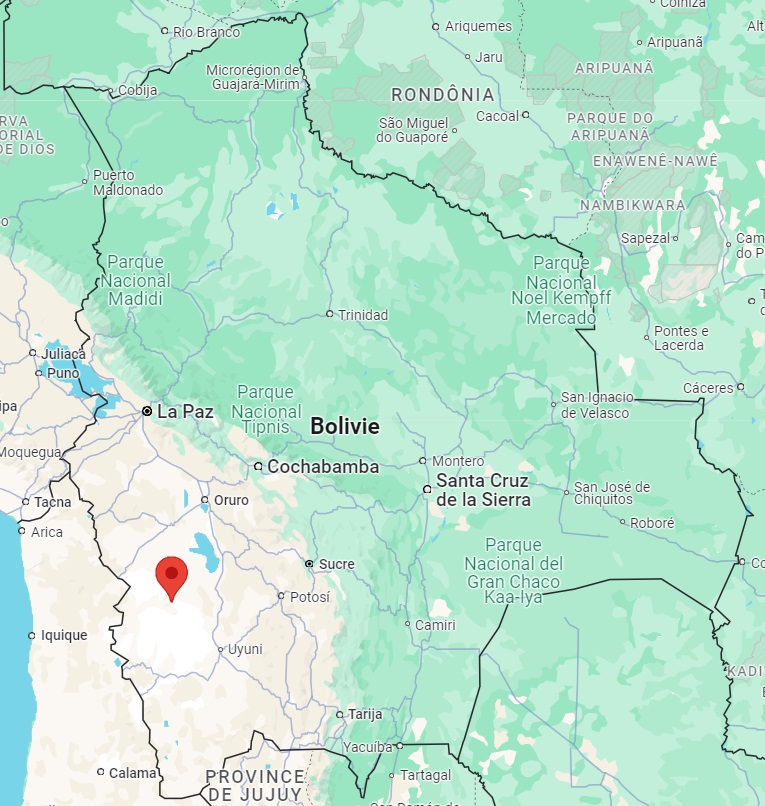

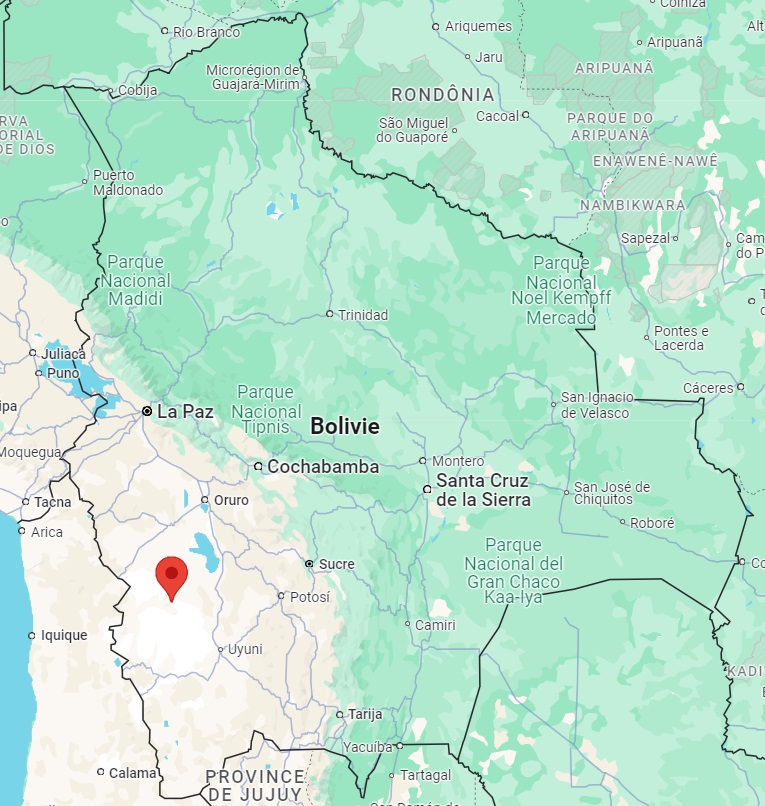

Salinas: extensa zona rural situada en el altiplano boliviano, en el departamento de Oruro.

El municipio de Salinas está ubicado en el altiplano boliviano, al suroeste del departamento de Oruro, a una altitud de entre 3.700 y 4.000 metros. Este municipio rural es uno de los menos desarrollados de Bolivia (224 de 343 municipios). Tiene una población total de 11.705 habitantes, muy dispersos en una superficie de 5.591 km² (1/3 de la superficie de Valonia). La población local depende directamente de la agricultura para su alimentación e ingresos. Sin embargo, se enfrentan a grandes retos: altos niveles de vulnerabilidad alimentaria (la desnutrición crónica afecta al 37% de los niños) y condiciones climáticas extremas (vientos secos constantes, sol intenso durante el día, precipitaciones irregulares, noches frías). Predomina la cría de llamas y la producción de quinua y papas. Las familias se agrupan en comunidades, markas y ayllus, un sistema sociocultural tradicional adaptado a las características locales de la zona. Históricamente, las familias campesinas han desarrollado conocimientos y capacidad de adaptación a diversos factores de riesgos que han ido surgiendo a lo largo del tiempo.

El municipio de Salinas está ubicado en el altiplano boliviano, al suroeste del departamento de Oruro, a una altitud de entre 3.700 y 4.000 metros. Este municipio rural es uno de los menos desarrollados de Bolivia (224 de 343 municipios). Tiene una población total de 11.705 habitantes, muy dispersos en una superficie de 5.591 km² (1/3 de la superficie de Valonia). La población local depende directamente de la agricultura para su alimentación e ingresos. Sin embargo, se enfrentan a grandes retos: altos niveles de vulnerabilidad alimentaria (la desnutrición crónica afecta al 37% de los niños) y condiciones climáticas extremas (vientos secos constantes, sol intenso durante el día, precipitaciones irregulares, noches frías). Predomina la cría de llamas y la producción de quinua y papas. Las familias se agrupan en comunidades, markas y ayllus, un sistema sociocultural tradicional adaptado a las características locales de la zona. Históricamente, las familias campesinas han desarrollado conocimientos y capacidad de adaptación a diversos factores de riesgos que han ido surgiendo a lo largo del tiempo.

Sin embargo, en las últimas décadas, los riesgos han aumentado (cambio climático, malas prácticas como el monocultivo de la quinua y la presión humana sobre los recursos naturales) y la capacidad de la población para hacerles frente ha disminuido (devaluación de los saberes tradicionales, sobre todo en materia de gestión del agua, el suelo y el ganado, deterioro del tejido social, emigración). En consecuencia, la población es cada vez más vulnerable a estos riesgos.

Antes de la aprobación de la Constitución en 2009, Bolivia estaba estructurada en 3 niveles de organización política, siendo las unidades territoriales los 9 departamentos (nivel 1), las 112 provincias (nivel 2) y las 343 comunas (nivel 3 – Municipios). A excepción de una decena de AIOC (Comunidades Indígenas Originarias Campesinas) que se están constituyendo en la actualidad, la comuna sigue siendo la única unidad territorial, política y administrativa con competencias de legislación, ejecución, control fiscal, gestión administrativa y técnica dentro de su ámbito de jurisdicción y competencia. El gobierno autónomo municipal se elige cada 5 años y está compuesto por un alcalde (poder ejecutivo) y concejales (poder legislativo), todos ellos procedentes de partidos políticos que se presentaron a las elecciones. También hay funcionarios cantonales (territorios que forman parte del municipio, nivel 4 de organización del Estado), que son nombrados por las autoridades municipales y dependen de ellas. El objetivo de las autoridades es contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y la participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del municipio[5]. Los municipios gozan de una autonomía relativa, en el sentido de que no tienen autonomía institucional (no tienen poder para establecer sus propias competencias y funcionamiento), política (no tienen poder sobre el sistema electoral establecido por el Estado) ni económica y financiera (no tienen poder para establecer impuestos). Además, el poder está centralizado en la ciudad principal de la comuna, donde se encuentran la mayoría de los actores y servicios clave, mientras que en los cantones hay pocos, aparte de las escuelas y uno o dos servicios sanitarios descentralizados gracias a la voluntad de la población (por ejemplo, Ucumasi, donde se creó un hospital debido al impulso de un joven médico, que incorpora una serie de servicios eficaces).[6]

Toma de decisiones sobre el futuro de la región/estrategias desarrolladas:

«La forma de gobernar de nuestros antepasados era correcta y estructurada, y queremos devolver el poder a nuestras autoridades originales», afirma Emilio Aguilar, miembro de la comisión de constitución de la AIOC.

El proceso de cambio hacia la Autonomía Indígena Campesina – AIOC

Tras constantes y tenaces reuniones entre las autoridades de Ayllus y Markas, los habitantes de Salinas decidieron su transición al estatus de AIOC en un referéndum celebrado el 6 de diciembre de 2009, con un 75,09% de votos a favor. Esto les dio la posibilidad de tomar decisiones y controlar su territorio en cuestiones administrativas, jurídicas, políticas, económicas, sociales y culturales. Sin embargo, en los años siguientes, los esfuerzos por avanzar y consolidar el acuerdo fueron limitados debido a las diferencias entre los representantes territoriales. Recién en 2017 se retomó con mayor dinamismo, logrando elaborar un reglamento interno para los debates y funcionamiento del órgano deliberante de la AIOC de Salinas, conformado por tres representantes de cada una de las nueve unidades territoriales descentralizadas: Yaretani, Aroma, Ucumasi, Villa Esperanza, San Martín, Huatari, Thunupa, Cora Cora y Challacota. Es el órgano más importante para deliberar, interpretar y aprobar el Estatuto de Autonomía. El Estatuto abarca temas como la organización territorial, la estructura organizativa, el sistema de administración de justicia y el género generacional, entre otros. Tras su aprobación, el Estatuto Autonómico de AIOC Salinas fue remitido al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para un control previo de constitucionalidad (28 de marzo de 2018), que lo entregó al órgano deliberante con observaciones de incompatibilidad. Una vez corregido y ajustado el Estatuto, fue nuevamente presentado y validado por el TCP el 12 de septiembre de 2018. A continuación, el Estatuto fue sometido a referéndum para su aprobación definitiva, que tuvo lugar el domingo 26 de mayo de 2019. A pesar del estrecho margen del «sí» a favor de la AIOC de Salinas (51,8%), las autoridades originarias se mantuvieron optimistas y convencidas de que un gobierno indígena campesino autónomo era la respuesta a un eje filosófico fundamental basado en los principios de comunitarismo, autonomía, participación, control social y valores morales, culturales y ancestrales. Después de un periodo de transición, implementado de acuerdo con los procedimientos establecidos en los estatutos, el Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino de Salinas (GAIOCSA) finalmente asumió funciones en agosto de 2020.[7]

Novedades significativas: participación y autonomía en materia de gobernanza, sistema electoral y gestión financiera.

El cambio en el sistema de gobernanza local tiene un doble objetivo: mayor participación pública en la toma de decisiones y mayor autonomía. En este sentido, GAIOCSA ha elaborado sus propios estatutos. En ellos se establece el marco legal a nivel local, y su análisis nos permite destacar una serie de elementos importantes para lograr esta participación y autonomía.

Autonomía en términos de gobernanza.

La estructura organizativa de GAIOCSA se basa en la administración de 9 Unidades Territoriales Descentralizadas (UTD) bajo las autoridades originarias de las comunidades, ayllus y markas. En términos prácticos, se compone de varios niveles de poder. El JACH’A TANTACHAWI es la máxima autoridad, conformada por las autoridades comunitarias existentes (marka y ayllu). Tiene poderes deliberativos, legislativos y de supervisión. Se reúne dos veces al año. El ÓRGANO EJECUTIVO ejerce poderes ejecutivos y normativos. Está compuesto por (i) el o la QULQI KAMACHI, responsable de la recepción, distribución y control de los recursos financieros, así como frente al nivel central del Estado y (ii) 9 QULQI APNAQIRI, responsables de la administración y ejecución de los recursos financieros para su UTD.

Autonomía electoral

Estas autoridades ejecutivas son elegidas cada dos años, no por sufragio universal, sino por una asamblea de representantes de las markas y los ayllus. Estas elecciones son oficiales y, por tanto, supervisadas por el Tribunal Electoral. Por ejemplo, en las segundas elecciones de diciembre de 2022, 211 representantes de las comunidades, ayllus y markas estuvieron presentes en la elección. Otras dos características de estas elecciones también son importantes: (i) la rotación, que significa que el Qulqi Kamachi debe provenir de una UTD diferente cada dos años (definida por el Jach’a Tantachawi) y que esta UTD debe presentar una lista de candidatos el día de las elecciones; (ii) la paridad de género, que significa que después de la primera ronda, solo quedan dos candidatos, una mujer y un hombre. En 2022, fue elegida una agricultora y madre de tres hijos, Sara Poma Huarachi.

Autonomía financiera

En el gobierno municipal tradicional, la gestión está centralizada y el techo presupuestario del Estado Plurinacional de Bolivia es de alrededor de 1,5 millones de euros para la zona de Salinas, sin ningún mecanismo para recibir fondos adicionales del sector público.

En el caso de la AIOC, la descentralización administrativa y organizativa faculta a las autoridades descentralizadas (UTD) para llevar a cabo sus propios procedimientos ante los organismos gubernamentales (ministerios, direcciones, programas). A modo de ejemplo, las acciones llevadas a cabo por las autoridades descentralizadas han permitido aumentar el límite presupuestario a 4,4 millones de euros (en lugar de 1,5 millones) para el periodo 2022-2023.

Acto público oficial de toma de posesión de las autoridades del GAIOC de Salinas

Papel de APROSAR y Eclosio

En Eclosio la gestión territorial participativa ha sido un tema de interés principal en su proceso de acompañamiento y reflexión conjunta con APROSAR y las comunidades para seguir de cerca esta experiencia de gobernanza autonómica. De hecho, nuestro socio APROSAR ha desempeñado un papel en este proceso. Por un lado, mostrando el camino a través de acciones piloto de planificación y gestión territorial basadas en la comunidad. Por otro lado, sensibilizando y abogando por una planificación territorial basada en las necesidades y aspiraciones de las comunidades locales. Desde 2017, APROSAR también ha estado apoyando a los actores locales durante todo el proceso de cambio de estatus de la comuna al de la AIOC, proporcionando información, capacitación y apoyo de asesoramiento a las autoridades locales en la elaboración de los nuevos estatutos (incluida la inclusión de garantías de equidad de género). El apoyo continúa durante la fase de puesta en marcha de la nueva estructura y los retos que plantea, en particular en lo que se refiere a las leyes que rigen la zona de Salinas, los estatutos y el apoyo consultativo para el funcionamiento de la UTD, y el apoyo consultativo para la adaptación de los diagnósticos territoriales existentes al Plan de Gestión Territorial Comunitario (PGTC).

Además de la gestión territorial, una de las principales aportaciones de APROSAR es la integración del enfoque intergeneracional de género en los estatutos de GAIOCSA, en un país donde sigue predominando el patriarcado. El artículo 64 de los estatutos establece, entre otras cosas, que GAIOCSA promueve «el derecho a la participación de mujeres y hombres en los diferentes niveles […], la participación de las mujeres en la toma de decisiones». También establece que «el gobierno autónomo fortalecerá la participación de las mujeres en las políticas públicas, programas y proyectos a favor de las mujeres. […] El GAIOCSA, a través de sus unidades territoriales descentralizadas, promoverá, planificará y ejecutará políticas públicas, planes, programas y proyectos relacionados con la niñez, adolescencia, juventud, tercera edad y personas con discapacidad, en todos sus niveles y modalidades, que alcancen a toda la población del territorio». Este artículo, que fue redactado con el apoyo de APROSAR al municipio en su momento, destaca, entre otras cosas, que la palabra «autonomía» (la A de AIOC) exige que se preste especial atención a la autonomía de las mujeres y otros grupos vulnerables en cuanto a sus derechos.

Algunas lecciones para la aplicación de formas alternativas de gobernanza territorial

Nuestro objetivo no es evaluar esta experiencia en términos de pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto o sostenibilidad, ni mucho menos emitir un juicio de valor sobre el sistema propuesto. Se trata más bien de extraer elementos para tener en cuenta por quienes propongan y apliquen formas alternativas de gobernanza territorial, con vistas a compartir el poder y reforzar los principios democráticos.

Un largo proceso en un contexto sociopolítico controvertido

En la experiencia de la AIOC, el contexto sociopolítico ha desempeñado un doble papel en la propuesta e implementación de la gobernanza alternativa, un papel que ha cambiado con el tiempo. De los 343 municipios existentes, sólo 11 celebraron un referéndum en 2009, y 6 de ellos completaron el proceso.

Obviamente, el contexto político ha sido esencial en la normatividad de estas autonomías comunitarias. Las elecciones «clásicas» de 2005 abrieron una nueva era en la gobernanza del país y el establecimiento de una Asamblea Constituyente inclusiva entre 2006 y 2009.[8] Y, de hecho, podemos decir que esta asamblea fue efectivamente inclusiva, ya que incluía a representantes de la población indígena, que es mayoritaria demográficamente (56% según una encuesta realizada en 2008), así como a organizaciones de la sociedad civil. El principio de autonomía comunitaria es, por tanto, el resultado de un proceso democrático participativo que ha permitido a muchas comunidades apropiárselo. Pero, el gobierno central parece haber jugado un doble juego. «Ha estado a la vez presente y ausente en la construcción de los AIOC. El Estado ha intervenido masivamente en estos procesos a través de sus propios funcionarios en el Ministerio de Autonomías y de los consultores que ha contratado; sin embargo, a menudo no ha apoyado y ha obstaculizado aún más el desarrollo de los estatutos de autonomía de diversas maneras, lo que es un resultado significativo de la creciente ambivalencia de los gobernantes hacia la autonomía indígena.»[9]

Para los municipios que pasaron el primer filtro en 2009, el proceso fue largo, incluso demasiado, lo que explica en parte por qué se finalizaron tan pocos procesos. Para las comunidades de Salinas, fue una especie de carrera de obstáculos, con 15 etapas. Sólo 8 años después del primer referéndum se reactivó el proceso, en un nuevo contexto menos favorable que cuando se inició.

Frente a los cambios periódicos de opinión de los actores políticos, la utilización de normas jurídicas fue la herramienta esencial para llevar a buen puerto el proceso; los actores locales, principales afectados, fueron los artífices y las organizaciones de la sociedad civil, en particular APROSAR, el apoyo consultivo con el que se pudo contar.

En la actualidad se enfrenta varios desafíos para su consolidación, entre los cuales está la pugna interna por regalías sobre todo mineras, y que las Unidades Territoriales de Tunupa y otras reivindican para sí y no para el contexto territorial, el ingreso por concepto de explotación de minerales en esta región. Otros desafíos son los procedimientos administrativos y de gestión financiera que requieren perfeccionarse (adecuarse) y en algunos casos (re)diseñarlos de forma específica para el modelo de gestión AIOCSA, porque todavía se encuentran en transición desde la estructura del modelo de gestión municipal al modelo GAIOCSA. Sin embargo, los principios de solidaridad, complementariedad e igualdad, hasta la fecha han mantenido la cohesión y continúan la profundización del modelo de desarrollo indígena planteado.

Un proceso que compromete a las organizaciones de la sociedad civil (OSC)

Este proceso es a la vez una oportunidad para las OSC que trabajan a nivel municipal o comunitario. Por un lado, se abren nuevas perspectivas para debatir innovaciones y alternativas para el desarrollo sostenible durante un proceso que pretende ser participativo; por otro, es un reto para los municipios, las comunidades y las propias ONG, porque se están reorganizando los roles y cada uno intenta encontrar su lugar. En el caso del GAIOCSA, APROSAR ha asumido sus responsabilidades apoyando el proceso de forma ponderada y respetuosa con las partes implicadas, sin ocupar el lugar de los principales protagonistas: las comunidades. APROSAR ha reforzado su compromiso con las comunidades facilitando talleres para informar, formar, elaborar estatutos y leyes, y debatir cuestiones como el género y la gestión sostenible del medio ambiente, el territorio y sus recursos naturales.

Esta experiencia también brinda la oportunidad de compartir algunas lecciones aprendidas y retos para las OSC.

Por un lado, es importante tener legitimidad en la zona. No se trata de llegar de fuera para brindar apoyo y asesoramiento, sino de ser reconocido, estar disponible en el momento adecuado y tener los conocimientos, el saber hacer y la capacidad de escucha y las habilidades interpersonales para acompañar este tipo de procesos. No se trata de interferir en los procesos formales de cambio, sino de estar a disposición de las comunidades para apoyarlas, orientarlas e incluso animarlas. Por otra parte, es necesario estar abierto a decisiones que no van necesariamente en la dirección que la OSC desearía. Acompañar este tipo de proceso requiere humildad, apertura mental y tolerancia. Cada OSC definirá sus propios límites a la hora de «validar» decisiones que puedan ir en contra de su propia filosofía de trabajo. Esto no ha ocurrido en el caso de GAIOCSA. Sin embargo, sigue siendo un riesgo que no debe pasarse por alto.

Arraigo, cultura y saberes locales para una mayor participación en la toma de decisiones y la gobernanza: necesario, pero no suficiente

Uno de los fundamentos de la constitución de la AIOC es el reconocimiento de la cultura y los conocimientos locales en materia de gobernanza, respetando los sistemas de decisión comunitarios. Un segundo fundamento es el anclaje territorial, aunque sea discutible, ya que, en Salinas, como en varias otras AIOC, se optó por respetar el territorio comunal en lugar de intentar reconstruir un territorio comunitario cuyos límites difieren generalmente de los de la comuna. Esta elección se vio motivada por las dificultades burocráticas que entraña el reconocimiento de los antiguos territorios. Es muy difícil demostrar los límites reales de las comunidades originales. El anclaje territorial, la cultura comunal y el conocimiento fueron probablemente las principales razones por las que los ciudadanos eligieron la AIOC en lugar de permanecer dentro de los sistemas comunales. Pero esto no basta para garantizar que los ciudadanos estén realmente más implicados en la toma de decisiones y comprometidos con los procesos de gobernanza local. Varios factores, tanto extrínsecos como intrínsecos, pueden explicar estas limitaciones.

Por una parte, el proceso puesto en marcha presenta las limitaciones extrínsecas ya mencionadas, como la burocracia, la duración excesivamente larga del proceso y la dilación de las autoridades nacionales, organizadas todavía en forma de partido. El proceso también pone de manifiesto conflictos de intereses, en particular sobre la propiedad y el uso de los recursos, y una autonomía parcial, ya que el Estado, a través de su tribunal electoral, orienta a pesar de todo la redacción de los estatutos de la AIOC y conserva el control sobre la distribución de los presupuestos. Esto crea una especie de statu quo que disuade a los ciudadanos, e incluso a las comunidades y organizaciones de la sociedad civil, de implicarse en esta forma alternativa de gobernanza.

Por otra parte, el proceso depende también de la buena voluntad de las·los ciudadanos y de las nuevas autoridades. Existe el riesgo de que se produzcan las mismas deficiencias que en los sistemas tradicionales: participación parcial de los individuos en el proceso, conflictos de intereses de las nuevas autoridades entre el poder y las actividades personales, descentralización dependiente de los distintos niveles de decisión, etc. En definitiva, existe el riesgo de que la población se desanime o incluso se desengañe del proceso, con las consecuencias conocidas de rechazo de la clase «política» comunitaria y escasa participación en la gobernanza y la toma de decisiones.

En conclusión

«Con el aumento de las desigualdades socioeconómicas, la pérdida de confianza en las instituciones, la emergencia de un populismo autoritario, la circulación acelerada de la desinformación y la polarización de los debates en línea, la democracia se enfrenta hoy a múltiples crisis».[10] Ante esta situación, y en el contexto de un año electoral en Bélgica, y en particular en vísperas de las elecciones locales, nos pareció importante compartir esta forma alternativa de gobernanza, y presentar algunas de sus dimensiones y lecciones aprendidas.

En Bolivia, Bélgica y otros lugares, donde predomina la democracia representativa, grupos de ciudadanos y algunas autoridades políticas buscan formas alternativas de gobernanza, promoviendo una democracia más participativa, en un intento de reinventar y dar un nuevo impulso a la democracia como «forma de gobierno en la que el pueblo ejerce la soberanía». Las principales enseñanzas extraídas de este tipo de experiencias muestran que las alternativas más democráticas para la gobernanza y la toma de decisiones deben tener en cuenta una serie de elementos que pueden considerarse «indispensables»:

- el compromiso de los ciudadanos y su articulación dentro de colectivos (organizaciones, asociaciones, comunidades, etc.) es fundamental para proponer y adoptar alternativas. Los ciudadanos siguen siendo los principales protagonistas de la democracia y de su territorio, y el cambio no puede lograrse sin ellos. Por consiguiente, les corresponde a ellos desempeñar su papel, o corren el riesgo de verse sometidos a una democracia de arriba hacia abajo, o incluso a la autocracia;

- Las raíces locales/territoriales, la cultura y los saberes son recursos esenciales para construir estas alternativas. Los ciudadanos piden que se reconozca su identidad como individuos y su colectivo; que su historia de vida se tenga en cuenta y sirva de base a la democracia y al futuro de su territorio;

- La co-construcción de una visión compartida, del futuro soñado para nuestro territorio, ayuda a reforzar este compromiso al basarse en los conocimientos y las historias de vida de los ciudadanos. Para lograrlo, existen diversas herramientas que permiten elaborar y aplicar planes de ordenamiento del territorio, participativos e inclusivos, cambiando la perspectiva desde procesos de abajo hacia arriba (bottom up);

- La autonomía institucional, política y económico-financiera son elementos que no deben descuidarse a nivel territorial. Los mecanismos y presupuestos que permitan la aparición de iniciativas o normas locales autónomas a nivel territorial reforzarán la participación ciudadana en la toma de decisiones y en su aplicación;

- Los colectivos de ciudadanos deben mantenerse al corriente de los cambios que se producen en el entorno, sobre todo en lo que se refiere a normas y leyes, de modo que puedan aprovecharlos al máximo para desarrollar iniciativas de participación ciudadana en la gobernanza, la toma de decisiones y la aplicación, en función de su ámbito local y de los recursos de que dispongan.

Firmas: Pierre Rouschop, Eclosio, Responsable de Programas y Formación; Marco Antonio Herbas Justiniano, Director Técnico de la ONG APROSAR; Walter Chamochumbi, Eclosio, Asesor en Seguimiento y Evaluación de la Zona Andina.

Bibliografía general

- Maître, 2010. Comprender la gobernanza y sus retos. Mouvement Communal, nº 845, febrero de 2010. Disponible en: https://www.uvcw.be/fonctionnement/articles/art-1580

Francisco M. Gil García; 2005. Batallas del pasado en tiempo presente. «Guerra antigua, civilización y pensamiento local en Lípez (dpto. de Potosí, Bolivia). Bulletin de l’Institut français d’études andines, vol. II. 34, núm. 2, 2005, pp. 197-220. Institut Français d’Études Andines, Lima, Perú. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12634204

Estatuto autonómico de la Autonomía Indígena Originaria Campesina de Salinas, 2018. https://sea.gob.bo/desarrollo-normativo-autonomico/estatutos-autonomicos-y-cartas-organicas/estatutos-gaioc.html

Fundación TIERRA, 2019. En diez años, la simpatía por la autonomía indígena en Salinas baja en 24 por ciento. Periódico Nuestra Tierra Nº 17, p. 8. https://www.ftierra.org/index.php/publicacion/periodicos-nuestra-tierra/187-periodico-nuestra-tierra-n-17-los-avances-de-la-gestion-del-territorio-en-taraco

Christine Delfour, 2020. La Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional (NCPE). ¿Una respuesta a la emergencia política nacional de principios del siglo XXI? Penser et écrire l’urgence aux XXe et XXIe siècles en Espagne et en Amérique latine, 13 | 2020. https://doi.org/10.4000/agedor.5969

Jonathan Durand Folco, 2023. Reinventar la democracia. De la participación a la inteligencia colectiva. University of Ottawa Press.

[1] APROSAR es socio de Eclosio desde 2008. Trabajamos juntos en varios temas en la zona de Salinas de Garcí Mendoza. Para más información sobre nuestros proyectos en Bolivia: https://www.eclosio.ong/country/bolivia/

[2] «Los Chullpas pueden ser vistos como sinónimo de los «antiguos pre-incas», refiriéndose a aquellos seres que, en el discurso local sobre el pasado y sus habitantes, constituyeron otra humanidad, a partir de la cual generamos, ordenamos e incluso intentamos controlar espacios y tiempos paralelos a los de nuestro mundo, pero con los que estamos entrelazados por efecto de la experiencia sensible.» Fuente: Francisco M. Gil García; 2005. Batallas del pasado en tiempo presente. «Guerra antigua, civilización y pensamiento local en Lípez (dpto. de Potosí, Bolivia). Bulletin de l’Institut français d’études andines, vol. II. 34, núm. 2, 2005, pp. 197-220. Institut Français d’Études Andines, Lima, Perú. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12634204

[3] AYLLU: Organización social basada en lazos de parentesco, origen común y propiedades compartidas, como la vinculación a un territorio. Salinas cuenta actualmente con 15 Ayllus. MARKA: Entidad territorial formada por Ayllus, Salinas cuenta actualmente con 6 Markas. Salinas también cuenta con 133 comunidades dentro de sus límites.

[4] Estatuto autonómico de la Autonomía Indígena Originaria Campesina de Salinas, 2018. sea.gob.bo/desarrollo-normativo-autonomico/estatutos-autonomicos-y-cartas-organicas/estatutos-gaioc.html

[5] La Ley de Municipalidades de 1999 (https://pdba.georgetown.edu/Decen/Bolivia/2028.html) enumera los siguientes objetivos: 1. Promover y estimular el desarrollo humano sostenible, equitativo y participativo del municipio, mediante la formulación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos, en concordancia con la planificación departamental y nacional de desarrollo; 2. Crear las condiciones para asegurar el bienestar social y material de los habitantes del Municipio, mediante el establecimiento, autorización y regulación y, en su caso, la administración y ejecución directa de obras, servicios públicos y funcionamiento municipal; 3. Promover el crecimiento económico local y regional mediante el desarrollo de ventajas competitivas; 4. Promover el desarrollo económico local y regional mediante el desarrollo de ventajas competitivas; 5. Promover el desarrollo económico local y regional mediante el desarrollo de ventajas competitivas Preservar y conservar, en lo que le concierne, el medio ambiente y los ecosistemas del municipio, contribuyendo a la ocupación racional del territorio y al uso sostenible de los recursos naturales; 5. Preservar el patrimonio paisajístico, así como salvaguardar el patrimonio nacional existente en el municipio; 6. Mantener, promover, defender y difundir los valores culturales, históricos, morales y cívicos de la población y de las etnias del municipio; 7. Promover la integración social de sus residentes, de acuerdo con los principios de equidad e igualdad de oportunidades, respetando su diversidad; y 8. Promover la participación ciudadana defendiendo, en el ámbito de su competencia, el ejercicio y la práctica de los derechos fundamentales de las personas y habitantes de la Comuna.

[6] Para más información sobre Salinas de Garcí Mendoza: https://www.eclosio.ong/wp-content/uploads/2021/10/2.-Aprosar.pdf

[7] Fundación TIERRA, 2019. En diez años, la simpatía por la autonomía indígena en Salinas baja en 24 por ciento. Periódico Nuestra Tierra Nº 17, p. 8. https://www.ftierra.org/index.php/publicacion/periodicos-nuestra-tierra/187-periodico-nuestra-tierra-n-17-los-avances-de-la-gestion-del-territorio-en-taraco

[8] Christine Delfour, 2020. La Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional (NCPE). ¿Una respuesta a la emergencia política nacional de principios del siglo XXI? Penser et écrire l’urgence aux XXe et XXIe siècles en Espagne et en Amérique latine, 13 | 2020. https://doi.org/10.4000/agedor.5969

[9] Jason Tockman, 2017. La Construcción de Autonomía Indígena en Bolivia. https://ftierra.org/index.php/opinion-y-analisis/747-la-construccion-de-autonomia-indigena-en-bolivia

[10] Jonathan Durand Folco, 2023. Reinventar la democracia. De la participación a la inteligencia colectiva. University of Ottawa Press.