Faites le tour des dernières actualités de nos projets au Sénégal, Bénin et en Guinée dans ce dixième numéro du bulletin d’information de février 2025, publié par l’équipe d’Eclosio Afrique de l’Ouest.

Archives

Retour d’expérience de stage : Victor a investigué sur l’apprentissage collectif des paysans et paysannes au Pérou

Dans le cadre de son master en Sciences de l’éducation à l’Université de Liège, Victor Chavanne est parti plus d’un mois au Pérou l’été 2024 dans le but de mieux comprendre les méthodes d’apprentissage collectif des paysans et paysannes. Il nous partage dans cet article les apprentissages majeurs qu’il a retenu de son séjour d’étude.

Après 5 semaines de stage au Pérou, au sein de l’ONG belge ECLOSIO, je souhaite par cet écrit exprimer un bref retour sur mon expérience qui a été enrichissante tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Mon objectif principal était d’étudier le partage des connaissances et des bonnes pratiques entre agriculteur·ices, notamment à travers des méthodes de co-apprentissage et de recherche-action participative. J’ai aussi approfondi ma compréhension des enjeux liés à l’agriculture familiale et à l’agroécologie dans les districts de la Merced et d’Aija, au sein de la province d’Aija dans le département d’Ancash, sur la Cordillère des Andes, à une altitude oscillant entre 3000 et 5000 mètres d’altitude.

« Mon objectif principal était d’étudier le partage des connaissances et des bonnes pratiques entre agriculteur·ices, notamment à travers des méthodes de co-apprentissage et de recherche-action participative. »

Pour mener à bien ma recherche, j’ai participé à divers ateliers de formation et à des colloques sur l’agroécologie au Pérou.

Le genre de formation à laquelle on ne dit pas non…

Par ailleurs, j’ai interviewé une dizaine d’agriculteur·ices en réalisant une expérience immersive.

Victor à l’écoute d’agriculteurs (1)

Victor à l’écoute d’agriculteurs (2)

Victor à l’écoute, à même le champ… Immersion totale

Partager leur quotidien et les accompagner dans leurs tâches m’a amené à comprendre davantage les défis auxquels ils et elles font face, notamment en ce qui concerne l’accès à l’eau et aux marchés locaux.

Au-delà de mon étude, j’ai eu l’opportunité de rencontrer des personnes remplies de bienveillance et de générosité, disposées à partager leurs savoirs, leurs expériences. Leur ouverture d’esprit et leur altruisme m’ont profondément marqué. À l’ère de la mondialisation, ces rencontres m’ont permis de prendre conscience de l’urgence de soutenir l’agriculture familiale dans un monde où les changements climatiques et la malnutrition se font de plus en plus ressentir.

« À l’ère de la mondialisation, ces rencontres m’ont permis de prendre conscience de l’urgence de soutenir l’agriculture familiale dans un monde où les changements climatiques et la malnutrition se font de plus en plus ressentir. »

En dehors de mes objectifs de stage, ce séjour m’a également permis de mieux appréhender l’histoire, la géographie et la riche culture péruvienne à travers ses coutumes, sa gastronomie, ses danses et ses fêtes hautes en couleur.

Par ce message, je tiens une fois de plus à exprimer toute ma gratitude envers l’ensemble des agriculteurs que j’ai eu la chance de rencontrer ainsi qu’envers les équipes d’Eclosio et de Diaconía. Sans le soutien de ces dernières, leur écoute et leur organisation, il m’aurait été impossible de mener à bien mon étude et de vivre une expérience aussi instructive. Enfin, je souhaite remercier l’Université de Liège et le Centre pour le Partenariat et la Coopération au Développement (Pacodel), sans lesquels ce voyage n’aurait pas pu se concrétiser.

Victor entouré de l’équipe Diaconía de l’Ancash

En conclusion, je recommande vivement cette expérience à tout·e étudiant·e ouvert·e d’esprit, maitrisant l’espagnol, prêt à sortir de sa zone de confort et désireux de découvrir de nouvelles expériences dans les domaines de l’éducation et de l’agroécologie au sein des pays andins.

Victor Chavanne

The Future We Want : Immersion dans les challenges d’un projet à portée internationale, entre capitalisme et militantisme

Juliette RASIR, 23 ans, participante belge au projet européen “The Future We Want” .

Etudiante en master de géographie orienté sur les changements globaux, elle s’engage régulièrement dans des projets engagés pour la justice sociale et climatique. Animée par la volonté de changer les choses, elle a participé au projet “The Future We Want” (FWW) pour ajouter sa pierre à l’édifice aussi bien en sensibilisant les gens dans les rues qu’en rencontrant des responsables politiques dans différentes villes européennes pour présenter les revendications politiques élaborées par le projet.

Elle nous livre en toute franchise, à travers cet article intitulé « The Future We Want : Immersion dans les challenges d’un projet à portée internationale, entre capitalisme et militantisme », le résultat de son analyse critique du projet FWW avec sa casquette de jeune participante.

Le projet « The Future We Want », c’est un projet à échelle européenne qui a réuni pendant quasi un an, 45 volontaires venant de 9 pays d’Europe : Finlande, Serbie, France, Italie, Slovénie, Allemagne, Portugal, Roumanie et Belgique. Chaque pays était représenté par une ONG qui supervisait une équipe de 5 participant·es ainsi qu’un·e coordinateur·ice. Au total, c’est un groupe d’une soixantaine de personnes qui a fait évoluer le projet « The Future We Want », un projet long et ambitieux, aux allures militantes.

Mon attrait initial pour le projet était son accent international et son engagement fort pour une société plus durable et l’empowerment d’une jeunesse européenne. J’ai postulé sans réfléchir dès que j’ai vu l’appel à candidature d’Eclosio. Surtout, je voulais m’investir pleinement dans un projet engagé quelle que soit sa thématique, tant qu’il promeuve un changement de cap sociétal qui respecte les personnes et les ressources environnementales.

C’était la première fois que j’étais immergée dans un environnement de réflexion collective qui me donnait le droit de prendre de la place et de défendre mes engagements. Dès le début, j’étais très motivée par l’effet de groupe. C’est cette énergie qui m’a portée tout du long (…)

L’année s’est découpée en plusieurs périodes de préparation et de formation, en ligne et en présentiel. Tout au long du processus, le groupe a réfléchi collectivement à la meilleure façon de saisir ce projet comme une opportunité pour exiger de la société des changements, et une justice climatique pour tous·tes.

C’était la première fois que j’étais immergée dans un environnement de réflexion collective qui me donnait le droit de prendre de la place et de défendre mes engagements. Dès le début, j’étais très motivée par l’effet de groupe. C’est cette énergie qui m’a portée tout du long à sensibiliser le plus grand nombre et à interpeller le monde politique sur nos revendications.

Notre objectif principal était de faire progresser les objectifs de développement durable de l’Agenda 2030 à travers l’Europe. Pour ça, nous avons ciblé une thématique précise en nous concentrant sur l’industrie de la fast-fashion, et plus particulièrement sur tout ce qui concerne sa publicité. Nous avons porté 4 recommandations claires :

- Intégrer l’interdiction de la publicité pour la fast fashion dans le cadre de l’European Green Deal afin de dissuader les comportements de consommation non durables. Inspirée par le projet de loi français, cette mesure devrait couvrir à la fois les publicités physiques et numériques, ainsi que la promotion réalisée par les influenceurs sur les réseaux sociaux.

- Lutter contre le greenwashing publicitaire en adoptant la directive européenne existante sur les allégations écologiques, qui exige que toute déclaration environnementale soit validée scientifiquement par des organismes tiers indépendants.

- Encadrer les pratiques des marques de fast fashion en limitant la production de vêtements à un maximum de quatre collections par an, avec un plafond de trois lancements (drops) par marque.

- Exiger des États membres de l’union européenne qu’ils appliquent des sanctions aux entreprises de fast fashion qui dépassent ces plafonds, dans le but de limiter la surproduction.

Un projet inspirant à explorer sous tous ses angles : déroulement et structure du projet

Le projet s’est déroulé en quatre phases :

- Un module d’apprentissage en ligne de 4 mois ;

- Une semaine de formation en Roumanie pour réfléchir ensemble à la thématique que nous allions défendre et préparer le voyage militant de l’été ;

- Une période de 4 mois consacrée à la préparation des actions de sensibilisation et de plaidoyer,

- Une campagne de 3 semaines à bord d’une caravane transnationale, durant laquelle nous organisions des manifestations de rue dans 17 villes européennes et rencontrions des représentant·es politiques des lieux visités. En parallèle, nous menions une campagne en ligne et élaborions un “Manifeste de la Jeunesse”, une vision de l’avenir fondée sur les idées recueillies auprès des jeunes concernant les problématiques liées à la fast fashion.

La première phase était destinée à nous former aux 17 Objectifs de Développement Durable (ODD), à se familiariser à défendre et rédiger du plaidoyer, et poser les bases pour réaliser des campagnes de sensibilisation de rue efficaces. Cependant, pour un projet de collaboration internationale, les débuts à distance ont compliqué les échanges, les liens et l’attachement au projet. Malgré les vidéos de présentation et les interactions en ligne, de vrais liens n’ont pas pu se créer naturellement. La motivation et la bonne volonté étaient là, mais il était difficile de s’investir pleinement dans les sujets. D’autant plus que, personnellement, j’avais déjà eu l’occasion d’étudier les ODD dans le cadre de mes cours universitaires. Heureusement, les participant·es partageaient aussi des recommandations de films ou de livres en lien avec les thématiques, ce qui ajoutait une touche d’échange authentique et vivant ! Dans certains modules, on nous demandait de partager des expériences locales dans nos villes. En lisant celles des autres, je me rendais compte que nos réalités et nos luttes se rejoignaient souvent.

Un pilier de l’équipe, c’était l’honnêteté dans le partage de nos ressentis et nos émotions. A chaque début de réunion, on faisait le point ce qui permettait de cerner les appréhensions, parfois les peurs, de chacun·e.

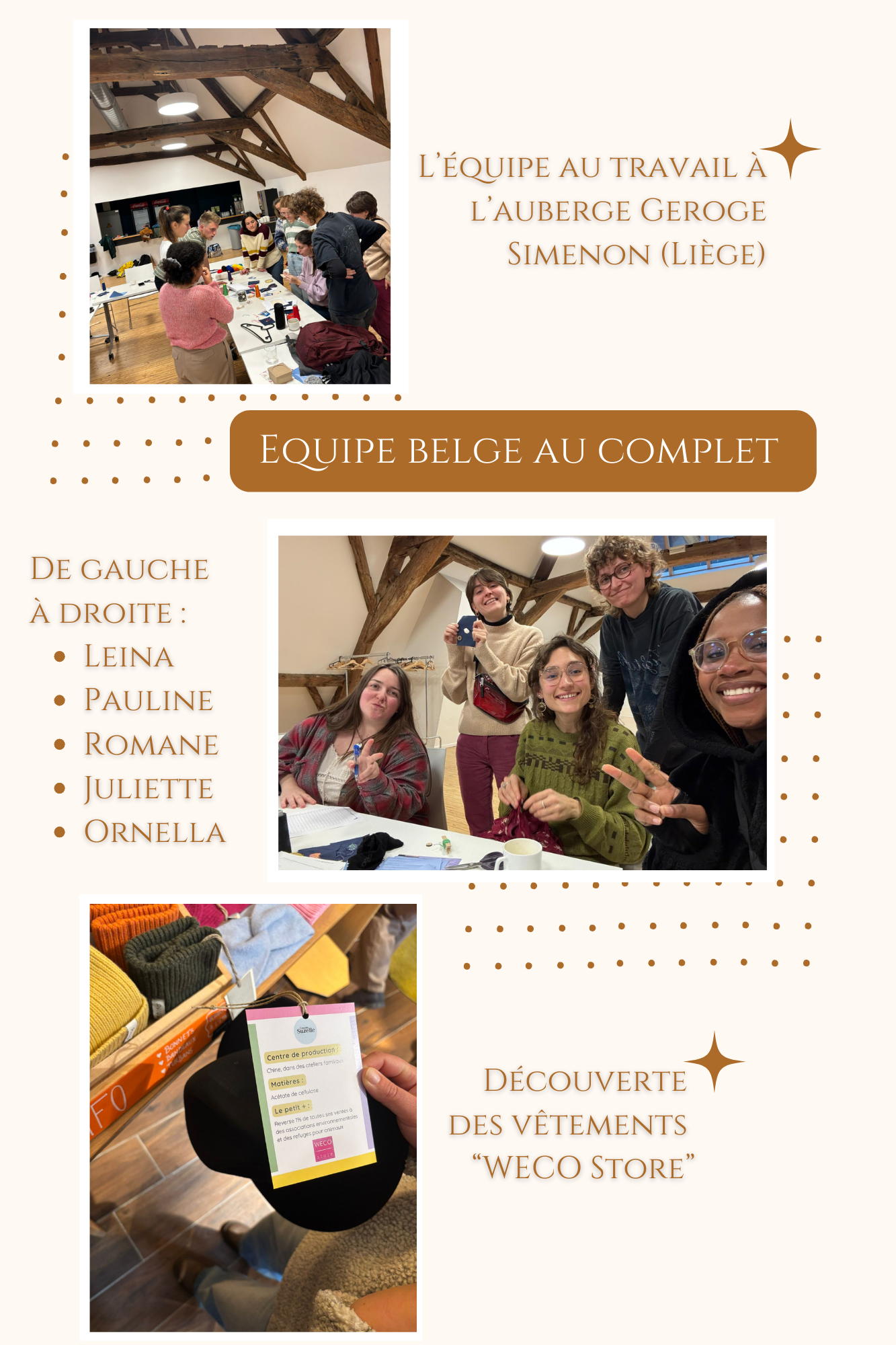

C’est également durant cette première phase que l’équipe belge s’est réunie pour la première fois, donnant une dimension plus humaine au projet. Nous étions 6 : Romane, Luther, Ornella, Leina, Pauline et moi. La plupart d’entre nous étaient découragé·es par les modules en ligne. Nous étions souvent l’équipe la moins à jour… Cela dit, voir que chacun·e avait les mêmes difficultés me rassurait. Malgré nos personnalités très différentes, nous étions dans le même état d’esprit vis-à-vis du projet. Nos premières rencontres ont permis à chacun·e de trouver sa place et d’apporter son énergie et ses compétences, le tout dans un équilibre assez naturel. Le fait de ne pas savoir exactement où ce projet nous menait a aussi renforcé nos liens. Cette confiance mutuelle au sein de l’équipe a été un véritable boost.

Un pilier de l’équipe, c’était l’honnêteté dans le partage de nos ressentis et nos émotions. A chaque début de réunion, on faisait le point ce qui permettait de cerner les appréhensions, parfois les peurs, de chacun·e. Ce soutien et cette écoute active ont forgé rapidement une cohésion forte au sein de l’équipe.

Enfin, par chance, ou peut-être grâce à la sélection des candidatures d’Eclosio, nous partagions des valeurs et des centres d’intérêt communs. Par exemple, lorsque nous avons discuté de la façon dont nous allions nous rendre en Roumanie pour la semaine de formation, nous avons toutes été unanimes et enthousiastes à l’idée de prendre le train. Ce voyage de 30 heures, avec ses embûches, a permis de partager ensemble une première expérience incroyable. Pour nous, il était évident de voyager de manière durable. Nous souhaitions que nos choix soient cohérents avec les valeurs que nous véhiculions au sein de « The Future We Want ».

La deuxième phase du projet s’est déroulée lors d’une semaine de formation en Roumanie, marquant la première rencontre du groupe international. Que de rencontres ! Durant ce séjour, nous avons établi la thématique à défendre lors de la caravane militante.

Dès le début, une charte a été élaborée pour encadrer le bon déroulé du séjour et de la vie en communauté. Dans le cadre d’un projet axé sur un futur durable, il était clair que nous devions respecter des « contraintes écologiques » : éviter les plastiques à usage unique, privilégier le thé au café, et adopter un régime végétarien lors des repas communs. Cependant, j’ai rapidement été frappée par le nombre de discussions et de négociations destinées à contourner ces règles… Tristement, privilégier les mobilités douces pour se rendre à la formation n’était pas un impératif écologique obligatoire à suivre. De fait, nous étions la seule équipe nationale à se déplacer complétement de manière verte. Je n’avais jamais voyagé aussi loin, aussi lentement. Cela m’a fait prendre conscience que tous les voyages sont possibles à accorder avec des engagements pro-environnement. Il faut juste prendre le temps.

Là où certain·es ne voyaient pas d’inconvénient à prendre 4 avions aller-retour pour se rendre en Roumanie et sensibiliser les gens à acheter des vêtements en seconde main. Moi j’y voyais un manque de sens et de convictions. Comme du greenwashing de l’activisme.

Le principe d’intersectionnalité des luttes a été difficile à faire accepter pendant la semaine à Busteni. On se voyait souvent dire qu’il fallait ne choisir qu’un sujet à défendre au sein du projet. Mais pour moi, la lutte environnementale, c’est un tout. Là où certain·es ne voyaient pas d’inconvénient à prendre 4 avions aller-retour pour se rendre en Roumanie et sensibiliser les gens à acheter des vêtements en seconde main. Moi j’y voyais un manque de sens et de convictions. Comme du greenwashing de l’activisme. Derrière les étiquettes d’activistes pour l’environnement se cachent parfois des personnes dont les modes de vie ne sont pas en accord avec ce qu’iels défendent.

Un autre exemple de contradiction qui m’a frappée, c’étaient les goodies qu’on a reçus au début de la caravane pour qu’on soit reconnaissable pendant les campagnes de rue. Nous avons reçu chacun·e un chapeau et un sac à porter pendant les actions de rue. Pour un projet engagé contre la fast fashion et le consumérisme … c’était un non-sens.

Concernant le programme, la semaine de formation était essentiellement consacrée à des discussions intensives en petits groupes ou en plénière pour concevoir nos futures campagnes de sensibilisation. Cette semaine était également ma première immersion dans un projet basé sur l’intelligence collective. Les journées étaient longues et souvent émotionnellement chargées. Beaucoup considéraient leur participation au projet comme une chance, et chacun·e était très attachée à partager ses points de vue et ressentait une forte pression, sûrement liée à un mélange de fort enthousiasme et d’éco-anxiété, pour promouvoir un message percutant afin de provoquer un changement sociétal. Défendre ses idées n’était pas simple, car les débats, en anglais, avançaient rapidement et révélaient parfois des divergences profondes au sein du groupe. Parfois, des décisions radicales ont été prises et ne prenaient pas en compte tous les points de vue de la même manière. Les coordinateur·ices de chaque pays n’étaient pas présent·es durant cette semaine, la dynamique aurait certainement été différente avec leur soutien.

Durant toute la semaine, j’ai appris à défendre mes positions et prendre de la place dans les discussions malgré mon anglais hésitant lors de discussions techniques. Ça me tenait à cœur d’accorder toutes mes compétences et mon énergie pour défendre mes idées parfois bien tranchées. Je souhaitais que le projet porte sur des thématiques autour de l’alimentation durable, la souveraineté alimentaire ou encore la relocalisation agricole à l’échelle européenne. Surtout que la semaine en Roumanie se déroulait quelques semaines seulement après les manifestations des agriculteur·ices devant le parlement européen de Bruxelles contre l’accord UE-Mercosur.

Beaucoup considéraient leur participation au projet comme une chance, et chacun·e était très attachée à partager ses points de vue et ressentait une forte pression, sûrement liée à un mélange de fort enthousiasme et d’éco-anxiété, pour promouvoir un message percutant afin de provoquer un changement sociétal.

Il fallait gérer ses émotions et ses attentes. Pour ça, une des solutions collectives était les « caring groups », des groupes de parole où se réunir quotidiennement, pour celleux qui le voulaient, pour libérer ses émotions positives ou négatives. Ces groupes me rappelaient que nous étions tous·tes dans le même bateau et que nous partagions les mêmes craintes parfois.

Comme cité plus haut, deux grandes approches divisaient le groupe. Une partie d’entre nous, dont l’équipe belge, avait à cœur de porter un discours axé sur la décroissance et une critique systémique visant à mettre en lumière les inégalités et les impacts environnementaux et sociaux du capitalisme. Faire pression sur les institutions publiques afin d’inspirer les changements que nous voulions de la société. A l’inverse, l’autre partie était déterminée à cibler les individus avec une volonté de renseigner, sensibiliser l’opinion publique, de la motiver à changer ses habitudes de consommation. Portée sur les actions du quotidien, en misant sur la responsabilité des individus comme moteur de changement. Deux visions difficiles à concilier, avec la première qui dénonce le système et la seconde les comportements des citoyen·nes.

Cette deuxième option n’était, selon moi, pas une stratégie productive pour provoquer un changement. Nous manquions terriblement de légitimité car nous-mêmes n’étions pas des exemples à suivre en termes de consommation éthique et durable. Cela dit, avec le recul, je pense que faire une critique systémique et aborder la décroissance aurait été délicat, compte tenu de l’empreinte environnementale du projet en lui-même : des déplacements énergivores aux repas, beaucoup d’aspects n’étaient pas à la hauteur de nos espoirs de changement.

Puis, aborder la décroissance, ça ne plaisait pas. Le projet était financé par « The European Youth Together Program », un financement de projets européens. 50 jeunes représentant 9 pays différents qui appellent à un basculement global du système, ça n’était pas possible.

A prendre et à laisser : forces et faiblesses du projet “The Future We Want”

Cet article est un témoignage uniquement basé sur mon expérience, un ensemble de réflexions qui me restent en tête sur des questions que je me suis posées tout au long de l’aventure. Avec du recul, voici les points positifs et négatifs que je garderai en mémoire de ce projet.

Tout au long du projet, il était facile d’échanger sereinement. Je n’avais jamais évolué dans un groupe où il y avait autant d’espaces et de temps dédiés au débat. Cela étant, peut-être était-ce dû au nombre, mais tous les avis n’étaient pas pris en compte de la même manière. Parfois, on avait même l’impression que les idées prenaient une direction contraire aux avis majoritaires du groupe. Comme si s’exprimer, c’était ok ; mais que faire valider son avis c’était se heurter à une ligne directrice du projet dont nous n’avions pas connaissance. Il fallait trouver des consensus et parfois cela créait beaucoup de frustrations.

Durant cette formation, j’ai appris à être à l’aise à défendre mes points de vue jusqu’au bout, quelles que soient les ambiances et les avis contraires. Dans l’idée que je ne pouvais pas me sentir à l’aise dans un environnement que je n’approuvais pas totalement ou que je n’avais pas essayé de m’approprier.

Lors du recrutement des participant·es, tous les pays n’ont pas adopté les mêmes caractéristiques. Par exemple, Eclosio, l’ONG belge, recherchait des jeunes déjà engagé·es dans un ou des collectifs et qui souhaitaient poursuivre leurs réflexions sur le monde qui les entoure (les rapports de genre, les inégalités sociales, la crise climatique…) et interroger les systèmes politiques, économiques et sociaux. Après la sélection, nous étions 5 étudiant·es inconnu·es alors que d’autres équipes nationales étaient composées de collègues habitué·es à travailler et participer à des formations ensemble. Forcément, ces rapports de force ont influencé la trajectoire qu’a pris le projet.

En général, dans des milieux inconnus, il peut être délicat d’oser s’exprimer, par peur ou en pensant que d’autres savent mieux ou expliqueraient mieux. Durant cette formation, j’ai appris à être à l’aise à défendre mes points de vue jusqu’au bout, quelles que soient les ambiances et les avis contraires. Dans l’idée que je ne pouvais pas me sentir à l’aise dans un environnement que je n’approuvais pas totalement ou que je n’avais pas essayé de m’approprier.

Toutes et tous porté·es par l’intérêt pour les institutions européennes, nous avons chacun·e apporté notre pierre à l’édifice. Certaines personnes à l’aise de porter la voix du groupe ont aidé les autres à apprendre, et finalement c’est à 50 que nous nous sommes retrouvé·es au parlement européen de Bruxelles. Durant les rendez-vous avec les député·es européen·nes, chacun·e était libre de débattre et de présenter les revendications du projet à condition qu’iel avait participé à la préparation en amont des rendez-vous.

Ces réunions politiques nous ont permis de voir les inside du monde politique et à quel point les blocages de la mondialisation et du capitalisme étaient puissants. De fait, malgré un objectif de campagne simple et bénéfique à tous les niveaux, nous étions parfois impuissant·es, face à des murs. Au final, nous n’avons pas réussi à mobiliser suffisamment de forces vives pour implémenter une loi visant à bannir la publicité pour la fast-fashion. Mais la lutte continue et les plus motivé·es d’entre nous continuent de plaidoyer. Notre angle d’attaque est clair, nous voulons bannir la publicité de la fast-fashion afin de préserver la santé mentale des jeunes, les droits humains des personnes ouvrières qui fabriquent les vêtements de fast-fashion, et mettre en avant les savoir-faire et alternatives textiles locaux.

Ces réunions politiques nous ont permis de voir les inside du monde politique et à quel point les blocages de la mondialisation et du capitalisme étaient puissants.

Après un an, on peut faire le bilan des effets qu’a eu notre campagne. Malgré nos grandes ambitions, notre projet d’implémenter une loi dans le Green Deal européen n’a pas encore abouti. Nous sommes face à des instances puissantes dont il est très dur de comprendre les mécanismes. Cela étant, tout au long du voyage, nous avons échangé et partagé des solutions de consommation plus durables avec des milliers de personnes en réalité ou en ligne, et ça c’est une victoire.

Dans la rue, nous avons également été amené·es à aborder et débattre avec les citoyen·nes. C’était une nouvelle expérience pour moi. Les refus et paroles de certain·es me remettaient souvent face à face avec mes ambitions. Il faut savoir gérer les désillusions et revoir ses attentes. Mais nous étions tous·tes solidaires, notamment, lors des échanges dans des langues étrangères, il fallait s’entraider. La force du groupe c’était son énergie globale, son entraide et son nombre. Grâce à ce nombre, nous attirions très fort l’attention et nous nous approprions facilement les rues et les espaces. Notre énergie faisait parfois arrêter les gens de loin, qui nous filmaient… C’est vrai que nous ressemblions parfois à un cirque ambulant. Nous attirions beaucoup l’attention en jonglant, chantant, dansant, aussi durant notre forme théâtrale. Notre côté amateur pouvait rendre certaines activités un peu clownesques.

Notre énergie faisait parfois arrêter les gens de loin, qui nous filmaient… C’est vrai que nous ressemblions parfois à un cirque ambulant.

En parallèle des rendez-vous politiques et des rencontres dans la rue, nous avons eu la chance de découvrir tout un réseau d’acteur·ices qui lutte pour une industrie textile de qualité et respectueuse des droits humains et environnementaux. Durant la caravane transnationale, nous avons été mis en contact avec des ONGs, des corps de métier textiles, des artistes… Nous avons découvert des endroits alternatifs à la mode dominante. Ces moments participent grandement au fait de garder espoir, de se retrouver et de conserver l’énergie de lutter pour du mieux. Je pense à la rencontre avec achACT à Bruxelles, la coopérative sociale “Insieme” à Vicenze en Italie, deux couturières passionnées, Zaza lors de l’exposition aux Chiroux à Liège, la performance Sisypholia, le concert de Pepe, la donnerie nomade, …

Il a également fallu faire preuve de créativité lors de la création des activités pédagogiques sur le thème de la fast-fashion. A 50, nous étions une pépinière d’idées. Chacun·e, nous avons été challengé·e à créer des choses que nous n’avions jamais faites : des scènes d’improvisation théâtrale, des jeux sérieux, des performances artistiques, des jeux de société, une chanson, des supports matériels et visuels, des campagnes de sensibilisation en ligne sur les réseaux sociaux, un site internet…

Notre angle d’attaque est clair, nous voulons bannir la publicité de la fast-fashion afin de préserver la santé mentale des jeunes, les droits humains des personnes ouvrières qui fabriquent les vêtements de fast-fashion, et mettre en avant les savoir-faire et alternatives textiles locaux.

Une caravane qui continue sa route vers de nouveaux caps

Depuis la fin de la caravane militante, l’équipe belge a pour nouvel objectif de changer d’échelle. De s’ancrer dans le territoire belge et de changer les choses au niveau national en collaboration avec la panoplie des acteur·ices slow fashion. Cela, tout en gardant un contact et un coup d’œil sur ce que font nos 8 pays voisins et se partager les bonnes idées et les bonnes nouvelles. En plus de s’attaquer aux lois nationales, nous continuerons d’entretenir un réseau transnational d’acteur·ices engagé·es pour la slow fashion.

De fait, pendant 9 mois, nous avons formé un groupe bienveillant, dynamique, animé par la citoyenneté active et motivé à porter la voix d’une jeunesse qui veut d’un monde vivable pour les prochaines années et où les interactions entre l’humain et l’environnement s’exercent harmonieusement.

Clap de fin pour la caravane de The Future We Want !

L’été 2024 fut le témoin d’un projet ambitieux : 45 jeunes européen·nes originaires de 9 pays de l’Union européenne (Allemagne, Belgique, Finlande, France, Italie, Portugal, Roumanie, Serbie, Slovénie) ont parcouru l’Europe durant trois semaines en passant par 17 villes, en référence aux 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) de l’ONU, afin de faire (re)connaître leurs revendications pour un avenir désirable ! Et ce, auprès du grand public et de décideur·euses politiques, avec pour moteur de lutte (décidé collectivement !) : la fast-fashion.

Vaste programme pour ce voyage revendicatif, appelé dans le cadre de ce projet la “caravane transnationale”, dont nous allons vous retracer l’historique et les temps forts.

“2 bus, 17 villes, 3 semaines et 50 personnes qui ont été assez courageuses pour se lancer dans cette folle aventure. L’idée d’une caravane transnationale a toujours été portée par l’idée que, pour changer les choses, on doit en parler. Et nous l’avons fait ! Jeunes, étudiant·es, familles, médias, représentant·es d’institutions locales, plus de 10.000 personnes qui vont maintenant y penser à deux fois avant d’acheter quelque chose.” – Andreea, coordinatrice du projet (A.R.T. Fusion)

Le fil conducteur : lutter contre les dérives de l’industrie textile

Pauline Cubelier nous a partagé les raisons de leur engagement contre la fast fashion et ses dérives : “Nous voulions porter la voix des jeunes mais aussi de toustes celles et ceux qui ont la volonté de changer et l’envie de demander ce changement. En effet, l’industrie textile représente à elle seule 10% des émissions de gaz à effet de serre. Elle représente, en plus de problèmes environnementaux, des problèmes sociaux. Pour notre santé, notre futur et bien plus, il est urgent de leur retirer leur vitrine qu’est la publicité. En effet, cette dernière provoque des envies qui dépassent nos besoins et mènent à la surconsommation. Il faut être à la mode quitte à acheter toutes les semaines des vêtements de mauvaise qualité issus du travail forcé et dégradant notre environnement. Toutes ces envies compulsives se retrouvent alors in fine dans des décharges à ciel ouvert au Chili ou en Afrique. La publicité pour la fast fashion est également omniprésente sur les réseaux sociaux et touche la jeunesse. La fast fashion écrase alors les alternatives en occupant la majorité de l’espace publicitaire nous faisant oublier qu’il existe d’autres moyens de consommer et qu’un changement est possible.”

« La publicité pour la fast fashion est également omniprésente sur les réseaux sociaux et touche la jeunesse. La fast fashion écrase alors les alternatives en occupant la majorité de l’espace publicitaire nous faisant oublier qu’il existe d’autres moyens de consommer et qu’un changement est possible.”

Retrouvez le manifeste collectif écrit par les jeunes, qui illustre leur vision de la fast-fashion et leurs propositions:https://futurewewant.eu/resources/youth-manifesto/

Chiffres clés de l’industrie textile

- 92 millions de tonnes de déchets textiles sont produites chaque année dans le monde ;

- Deux tiers de la production textile utilisent les fibres synthétiques ;

- Chaque année, les textiles libèrent jusqu’à 500.000 tonnes de microplastiques ;

- Des dizaines de travailleurs et de travailleuses de l’industrie textile meurent chaque année à travers le monde, sans parler de leur intoxication aux produits toxiques ;

- 80% des personnes qui travaillent dans l’industrie textile sont des femmes.

Source : achACT (https://www.achact.be)

Un aperçu de l’épopée en images !

Eclosio est allé sur le terrain pour capter des témoignages des participant·es ainsi que capturer les temps forts que les jeunes ont vécu à Bruxelles, soit la journée de clôture du projet, au plus près des institutions européennes. Retrouvez des extraits exclusifs de cette journée, pour avoir un aperçu du vécu des participant·es et des actions menées :

Un projet déployé sur le temps long

Tout a commencé avec un appel à projet européen, l’idée ? Financer un projet sur deux ans qui permettrait à des jeunes européen·nes de parcourir l’Union européenne dans le but de porter un « plaidoyer de la jeunesse en lien avec l’agenda 2030 ». Cet appel, financé par l’agence européenne Erasmus+, l’association roumaine A.R.T. Fusion a décidé de s’en saisir et de rassembler d’autres organisations de la société civile européenne pour le mener à bien.

Après des contacts via le réseau européen des ONG, le bouche à oreille et des collaborations précédentes, l’appel rendu et accepté, une première rencontre des partenaires a eu lieu à Helsinki début 2023. Le projet s’est affiné petit à petit pour que chacun, chacune puisse en fin d’année se lancer à la recherche de jeunes motivé·es fin 2023 dans leur pays respectif.

En Belgique, les chargés de projets en éducation citoyenne (ECMS) ont décidé d’ouvrir les portes du projet avec l’envie de renforcer leur ancrage sur les campus de Liège et de Gembloux et de permettre à des jeunes déjà engagés (à travers un cercle ou une commission étudiante) de participer à l’aventure.

“Mon attrait initial pour le projet était son accent international et son engagement fort, j’ai postulé sans réfléchir dès que j’ai vu l’appel à candidature d’Eclosio. Je me voyais déjà participer au changement !”

Juliette Rasir (délégation belge)

Une fois les jeunes recruté·es, l’année 2024 a pu se déployer avec l’ambition d’organiser les activités suivantes : (1) une formation en ligne sur les ODD offerte aux jeunes, (2) une rencontre dans le but de préparer collectivement les actions à mener pendant la caravane transnationale estivale, (3) réaliser et VIVRE la caravane et, finalement, (4) organiser un événement de dissémination afin de faire le point sur le projet et de partager des ressources au-delà du public touché durant l’année.

Pari réussi pour les partenaires et les jeunes, qui ont atteint leur objectif en réalisant et en vivant ces événements captivants amenant plusieurs pistes de réflexion et d’action sur le monde qui les entoure.

Voici les réflexions d’Andreea, coordinatrice du projet (A.R.T. Fusion) : « Mais outre le fait d’avoir atteint l’objectif que nous nous étions fixé, la partie la plus satisfaisante pour moi a été de voir ce groupe de jeunes venus d’horizons différents travailler ensemble pour changer le monde. Peu importe leurs différences, peu importe la météo, peu importe la durée des trajets en bus, ils et elles se sont toujours investi. La plus grande preuve de cela, et mon meilleur souvenir, a été notre dernière campagne de rue à Bruxelles. C’était censé être notre dernier grand moment, mais on avait oublié la météo… A peine étions-nous installés qu’il s’est mis à pleuvoir des cordes. S’en est suivie une frénésie chaotique mais fonctionnelle qui nous a permis de déplacer notre matériel à l’abri de la pluie, tout en essayant de monter une tonelle, sans qu’aucun d’entre nous ne soit sûr de comment faire les choses de manière appropriée. Ces moments, sous la pluie, avec tout le monde qui essayait d’aider comme il ou elle pouvait, sont font parties des raisons pour lesquelles nos combats, en valent la peine. »

« (…) la partie la plus satisfaisante pour moi a été de voir ce groupe de jeunes venus d’horizons différents travailler ensemble pour changer le monde. Peu importe leurs différences, peu importe la météo, peu importe la durée des trajets en bus, ils et elles se sont toujours investi. »

Ce long voyage dans 17 villes de l’Union a permis aux jeunes de toucher un large public, en ce compris des responsables politiques au niveau local, national et européen mais également des passant.es, des personnes investi,es dans le domaine de la mode, des jeunes, des travailleurs et travailleuses, des touristes…

Deux heures d’activités de rue dans chaque ville et des rendez-vous politiques, c’était le programme ! En plus des temps de trajets de ville en ville.

Quelles activités proposées pour discuter des enjeux de la fast fashion auprès du grand public ?

Des performances artistiques avec des rubans, de la jonglerie, un théâtre de rue, des cartes postales à écrire pour les eurodéputés, une chorale militante avec une revisite de “Money” d’Abba, un photobo oth, une carte du monde pour mieux comprendre les pays producteurs et consommateurs dans la chaine de l’industrie du textile , des stickers, un jeu de société, un quizz… Chaque jour, les tâches étaient redistribuées.

La première semaine de la caravane, le groupe était séparé. Le groupe belge a suivi la route 2 avant de rejoindre la route 1 à Ljubljiana.

🔹 Route 1: Bucharest ➡️ Craiova ➡️ Timisoara ➡️ Belgrade ➡️ Novi Sad

🔹 Route 2: Naples ➡️ Florence ➡️ Bologna ➡️ Vicenza ➡️ Koper

🔹 Route commune : Ljubljana ➡️ Augsburg ➡️ Aachen ➡️ Strasbourg ➡️ Nancy ➡️ Liege ➡️ Brussels

« Durant ce voyage nous avons eu la chance de rencontrer de nombreux politicien.nes allant de maires, à élus départementaux, ministres ou encore MEPs (députés européens). (…) Nous voulions alors porter la voix des jeunes mais aussi de tous ceux qui ont la volonté de changer et l’envie de demander ce changement. » – Pauline Cubelier (délégation belge)

Prise de parole de la délégation slovénienne au Parlement européen et rencontre avec des MEPs européens

Prise de parole de la délégation slovénienne au Parlement européen et rencontre avec des MEPs européens

Réunion à la Commission européenne

Réunion à la Commission européenne

Un plaidoyer sous de multiples formes

Les revendications des jeunes (voir ci-contre) ont été véhiculées sous des formes très différentes : une pétition, plusieurs rencontres avec des eurodéputé·es, des actions directes en rue, des prestations artistiques, des activités pédagogiques,…

“En parallèle des rendez-vous politiques et des rencontres la rue, nous avons eu la chance de découvrir tout un réseau d’acteurs qui lutte pour une industrie textile de qualité et respectueuse des droits humains et environnementaux. Durant la caravane transnationale, nous avons été mis en contact avec des ONGs, des corps de métier textiles, des artistes, … Nous avons découvert des endroits alternatifs à la mode dominante. Ces moments participent grandement au fait de garder espoir, de se retrouver et garder l’énergie de lutter. Je pense à la rencontre avec achACT, la cooperative sociale Insieme à Vicenze en Italie, la couturière, Zaza lors de l’exposition aux Chiroux, la performance Sissypholia, le concert de Pepe, la donnerie nomade, …” – Juliette Rasir (délégation belge)

Par leur créativité, les outils d’expression et de plaidoyer mobilisés par ces 45 jeunes participant·es permettent d’avoir un reflet des moyens contemporains utilisés en démocratie pour interpeller des élu·es et des citoyen·nes sur des thématiques importantes.

Performance Sisypholia, donnée à Bruxelles (Belgique)

Performance Sisypholia, donnée à Bruxelles (Belgique)

Quatre revendications claires

- Intégrer l’interdiction de la publicité pour la fast fashion dans le cadre de l’European Green Deal afin de dissuader les comportements de consommation non durables. Inspirée par le projet de loi français, cette mesure devrait couvrir à la fois les publicités physiques et numériques, ainsi que la promotion réalisée par les influenceurs sur les réseaux sociaux.

- Lutter contre le greenwashing publicitaire en adoptant la directive européenne existante sur les allégations écologiques, qui exige que toute déclaration environnementale soit validée scientifiquement par des organismes tiers indépendants.

- Encadrer les pratiques des marques de fast fashion en limitant la production de vêtements à un maximum de quatre collections par an, avec un plafond de trois lancements (drops) par marque.

- Exiger des États membres de l’UE qu’ils appliquent des sanctions aux entreprises de fast fashion qui dépassent ces plafonds, dans le but de limiter la surproduction.

Une journée mémorable à Bruxelles

Le 12 septembre 2024, une journée à Bruxelles a clôturé le voyage de la caravane par une série d’actions dont voici un autre récit de Pauline : “Les voix des personnes rencontrées, nous les avons portées, le jeudi 12 septembre dernier au Parlement Européen à Bruxelles. Ce fût une de ces journées qu’on oublie pas. Une fois notre pass mis, nos textes travaillés, nos sacs fouillés nous passions dans un monde parallèle. Un monde agité rempli de costards cravates pressés, de journalistes aux aguets et j’en passe. Moi et le reste de la team Belgique nous avions deux rendez-vous ce jour-là un premier avec Estelle Ceulemans et un second avec Saskia Bricmont et Sarah Schlitz. Au fil des discussions, nos craintes s’envolaient. C’était des personnes comme nous qui ont soif de changement et aspirent à un avenir meilleur. Elles avaient à cœur de nous aider et de nous écouter mais le chemin est encore long. En effet, les personnes rencontrées ne détiennent pas la majorité et notre projet est ambitieux. Paraissant simple, il cache un problème socio-environnemental plus profond. Nous découvrions aussi que les fils du pouvoir sont détenus par tellement de gens et tellement entremêlés que cela donne parfois le vertige, il parait parfois impossible de vraiment toucher la solution. Chaque fois, celle-ci semble détenue par quelqu’un d’autre, de mieux placé ou ayant plus de poids. Mais nous ressortons de cette aventure plus fortes avec l’envie de continuer la lutte et en espérant triompher à sa fin ! La jeunesse vit, la jeunesse parle et la jeunesse attend des actes et ne se contentera plus de mots.”

« Une fois notre pass mis, nos textes travaillés, nos sacs fouillés nous passions dans un monde parallèle. Un monde agité rempli de costards cravates pressés, de journalistes aux aguets et j’en passe. (…) nous ressortons de cette aventure plus fortes avec l’envie de continuer la lutte et en espérant triompher à sa fin ! La jeunesse vit, la jeunesse parle et la jeunesse attend des actes et ne se contentera plus de mots. »

Photo de groupe au Parlement européen (Bruxelles, Belgique)

Photo de groupe au Parlement européen (Bruxelles, Belgique)

L’événement final

Le dernier temps fort, mais plus calme, fut l’événement final de dissémination organisé par chaque ONG dans son pays respectif.. En Belgique, cet événement a eu lieu le 21 décembre 2024 à Liège en compagnie du groupe de jeunes parties cet été. En matinée, Eclosio a encadréun Slow fashion tour dans le but de rencontrer des alternatives à Liège, engagée dans la mode durable. Récemment “Fil et fringues” a vu le jour à Liège, l’idée de ce réseau était d’avoir une ceinture alimentaire de la mode autour de la cité ardente, à savoir un réseau d’acteurs et d’actrices engagés dans la mode qui se rassemble et qui discute. Sur notre tour nous avons rencontré deux associations qui sont à l’origine de “Fil et fringues”, Slow 31 et WeCoStore.

“Slow 31” est une boutique qui fonctionne grâce au principe de troc, l’ASBL encourage les personnes à échanger leurs vêtements pour les faire vivre et circuler. “WeCo Store” est une boutique de vêtements éthiques. Dans ce magasin, les vêtements sont fabriqués dans des conditions respectueuses de l’environnement et des droits humains. Nous sommes parti.es à la découverte des étiquettes, des informations sur lesquelles il est important de se pencher pour comprendre d’où viennent nos vêtements.

Nous avons également rencontré “Beau Bizarre”, boutique de seconde main. En plus de sélectionner leurs vêtements vintage pièce par pièce, la boutique propose également tout un rayon de cosmétique inclusif, adéquat pour tous types de peau.

L’après-midi, nous avions envie de créer un espace pour créer et réparer nos vêtements. Eglantine est venue encadrer un atelier de couture et réparation. L’’occasion de créer et de conscientiser ce que la confection de vêtements implique en termes de compétences et de temps. Derrière l’idée de slow fashion, il y a bien entendu la nécessité de nous réapproprier des compétences que nous avons perdues, être autonome dans la réparation de nos vêtements faisait partie de nos réflexions.

En voici quelques illustrations :

Une collection de témoignages

En guise de conclusion de cet article récapitulatif des péripéties du projet The Future We Want, voici un ensemble de témoignages des jeunes ayant participé à l’expérience:

Auri, de la délégation finlandaise :

« En regardant mes photos, je n’ai pas pu m’empêcher de remarquer que certains des meilleurs souvenirs de ces trois semaines se sont déroulés entre les campagnes de rue. Partager des repas avec des amis, nager dans des eaux inconnues, marcher dans de nouvelles rues la nuit, contempler les lumières de la ville de loin… Tant d’autres doux souvenirs me viennent à l’esprit. Quel que soit l’impact final de notre projet sur le monde, je sais que l’impact sur chaque participant ne peut être mesuré. Tout mon amour et ma gratitude à tous ceux qui ont partagé le bus avec moi sur ce chapitre de l’aventure de la vie <3 To be continued… »

Sihoba, de la délégation allemande :

« La caravane a été un réel concentré d’émotions. L’enthousiasme pour tous les endroits et les gens que j’ai rencontrés. Le bonheur de voir mes merveilleux coéquipiers. L’épuisement du voyage. La colère et la frustration face à l’état du monde. L’espoir parce que la caravane et moi-même avons fait quelque chose de petit pour changer le monde en mieux. »

Texte collectif de la délégation italienne, composée de Giulia, Atusa, Elena, Sofia, Clara :

« Ce projet représentait plus que 20 jours passés ensemble sur une montagne en Roumanie, plus que la collecte de signatures pour une pétition. Nous avons passé presque une année entière à apprendre à nous connaître, à étudier, à préparer des activités et à essayer de construire quelque chose pour un avenir meilleur. Nous avons appris que tout est possible lorsque l’on rencontre des personnes partageant les mêmes idées. »

Pour plus d’informations, consultez le site du projet à l’adresse https://futurewewant.eu

Photo tout sourire pour conclure cette belle aventure !

Photo tout sourire pour conclure cette belle aventure !