Une analyse de Kévin Dupont, chargé de communication éducative chez Eclosio

En avril 2022, vingt-quatre étudiant·es de Liège et Bruxelles se rassemblent à l’Auberge Simenon de Liège dans le cadre du projet « Students Mindchangers ». Leur objectif ? Se mobiliser pour une société qui défend des valeurs de non-discrimination et d’inclusion de façon visible et affirmée en sensibilisant la communauté académique et la population liégeoise et belge. Les étudiant·es sont enthousiastes, beaucoup se rencontrent pour la première fois, ce qui n’est pas banal, après deux années de restrictions covid. Ce week-end est en effet proposé en résidentiel, grâce à une collaboration entre Eclosio, l’ONG de l’Université de Liège, A’ccord d’Ebène, une asbl liégeoise œuvrant pour l’interculturalité, et Diasmecom, une association bruxelloise qui renforce les personnes afro-descendantes dans leur communication, cette rencontre étant soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles (i). L’animation commence par un brise-glace pour apprendre à mieux se connaitre, avant de rentrer dans le vif du sujet : la question migratoire, et le racisme persistant. Autant dire que l’enjeu est de taille et l’actualité morose, alors que des étudiant·es africain·es et indien·nes ont récemment été discriminé·es aux frontières alors qu’ils et elles tentaient de fuir l’Ukraine en guerre (ii).

Premiers échanges avec le groupe Students Mindchangers 2022

Une mise au diapason indispensable

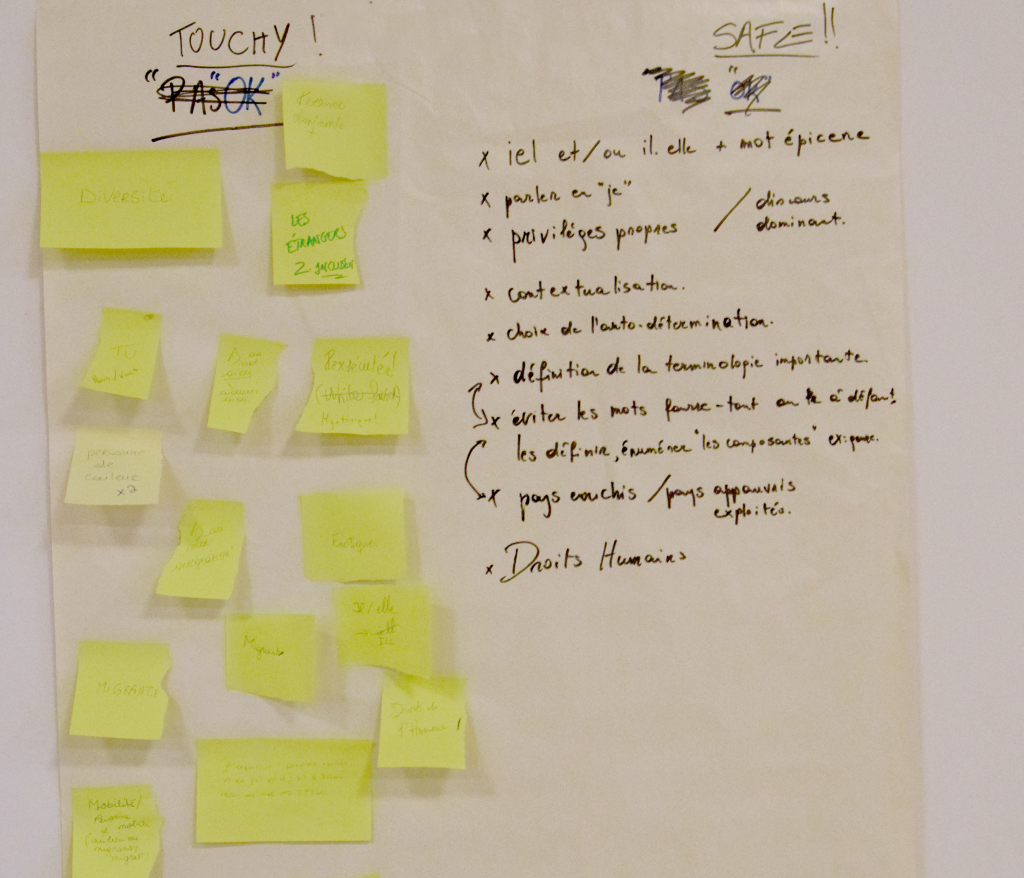

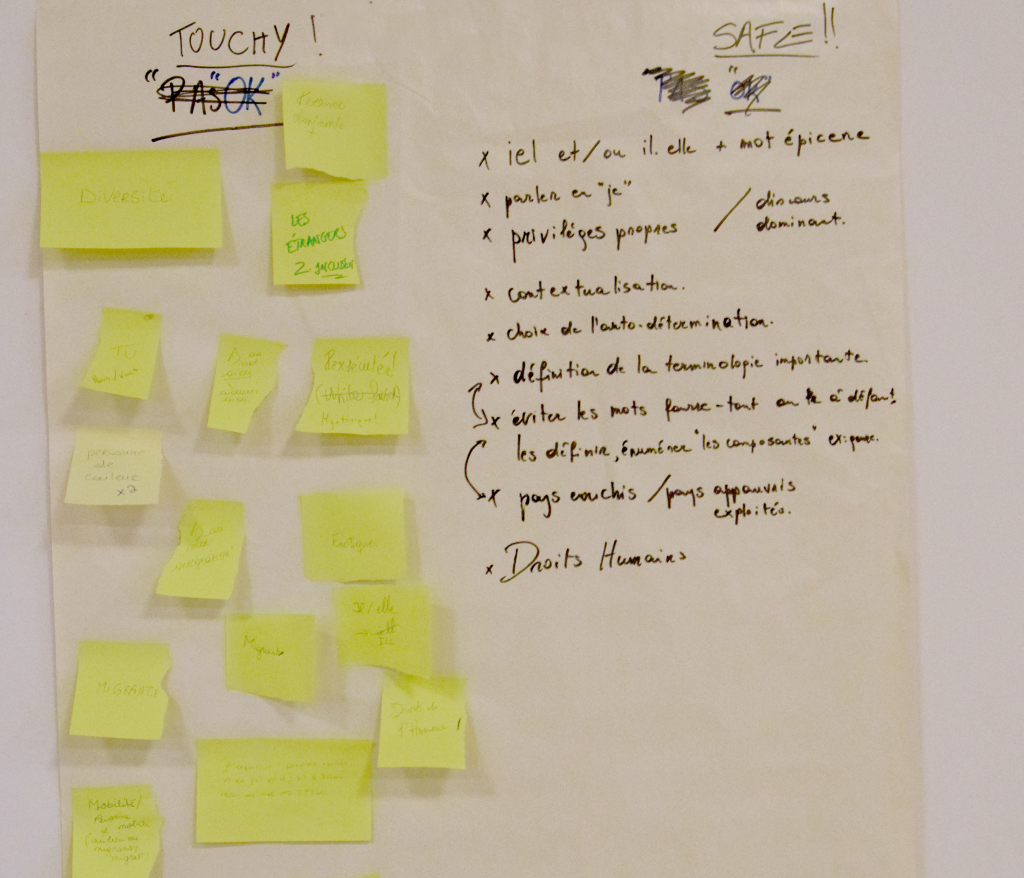

D’emblée, un point d’attention est donné à la décentration : pour construire une vision commune, il est important de comprendre que notre perception de la migration est avant tout subjective et culturelle. Une animation est proposée, afin d’échanger autour du vocabulaire migratoire « touchy » (sensible) ou « safe » (sûr), animation qui sera à postériori renommée « Touchy or safe ? ». Cet espace bienveillant sert à évaluer le « poids des mots » qu’on utilisera pendant le week-end, avec l’intention de réduire le risque de heurter les sensibilités dans ce groupe hétérogène. En effet, même si les participant·es sont engagé·es sur une même thématique, tout le monde n’a pas le même bagage ou point de départ, certains stéréotypes ou biais culturels étant plus ou moins déconstruits chez chacun·e. Le risque est donc que des sous-groupes se forment par affinités socio-culturelles (iii), ainsi l’animation permet de lancer un débat balisé destiné à créer une réelle cohésion dans le groupe.

« Cela peut toucher à notre identité et à comment on parle depuis qu’on est né. Mais c’est OK de déconstruire et c’est très bien de déconstruire. Ce n’est pas parce que l’on donne plus de droits à quelqu’un qu’on en a moins nous. » Alicia Léonard (2022) extrait du podcast “Cultivons le futur : Students Mindchangers !” (iv)

Des mots comme « personnes de couleur », « exotique », ou simplement « migrant » sont identifiés comme sources de tension. Il n’est évidemment pas interdit de les utiliser, mais ceux-ci méritent une attention particulière, une bonne définition, contextualisation, ou parfois même, une dose d’humilité. Pour s’exprimer, il faut accepter de parfois commettre des erreurs, solliciter le groupe en cas de doutes, éviter un maximum les mots fourre-tout, ou, si on les utilise, veiller à les (re)définir collectivement. En revanche, de nouvelles terminologies, comme celle de “personne racisée”, sont transmises et acceptées par le groupe. Les discussions sont animées et l’heure avance, ainsi la matinée se clôture sur ce constat : de nombreux stéréotypes et discriminations trouvent leur origine dans des discours politiques problématiques véhiculés par les médias.

« Touchy or safe ? » en grand groupe

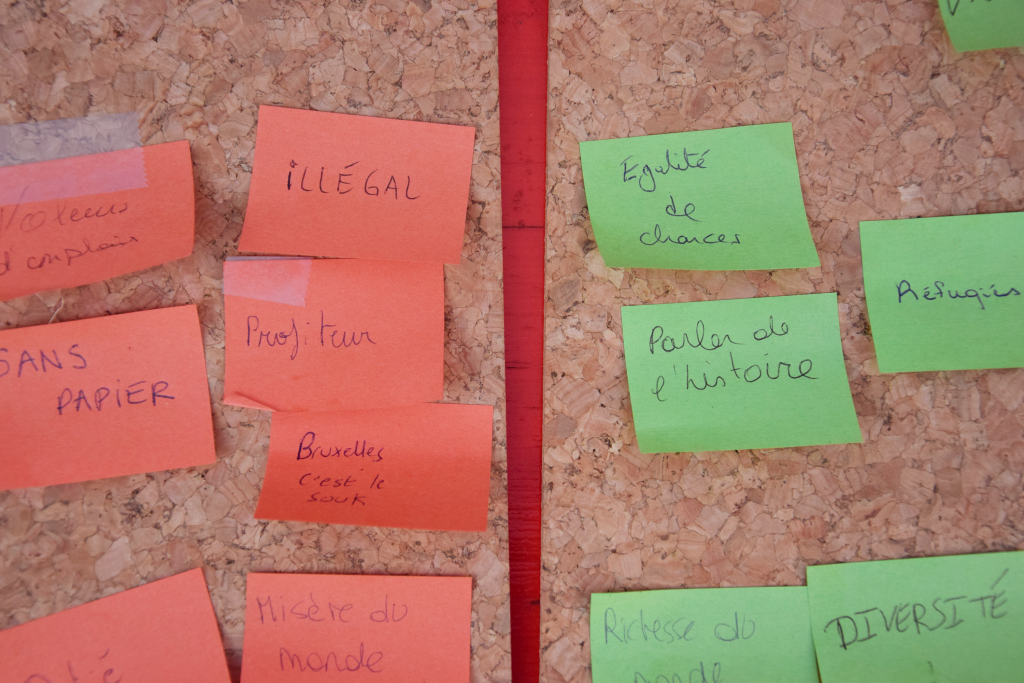

L’animation est relativement simple à mettre en place : un simple tableau en deux colonnes est proposé, où chaque participant·e peut venir poser un ou plusieurs post-its avec un mot considéré comme « sensible », après un temps de réflexion individuel. S’en suit alors un partage en plénière autour de chaque mot, pour croiser les visions, susciter le débat et proposer des alternatives, ou des bonnes pratiques pour aborder la thématique choisie (ex : contextualiser, définir les termes qu’on utilise, parler en je, etc.).

La facilitateurice veille à une communication bienveillante, à éviter le jugement, à préciser voir (re)définir les idées et termes utilisés pour construire une vision commune.

Animation “Touchy or safe” au week-end Students Mindchangers, Liège 2022

« Touchy or safe ? » en individuel (ou petits groupes)

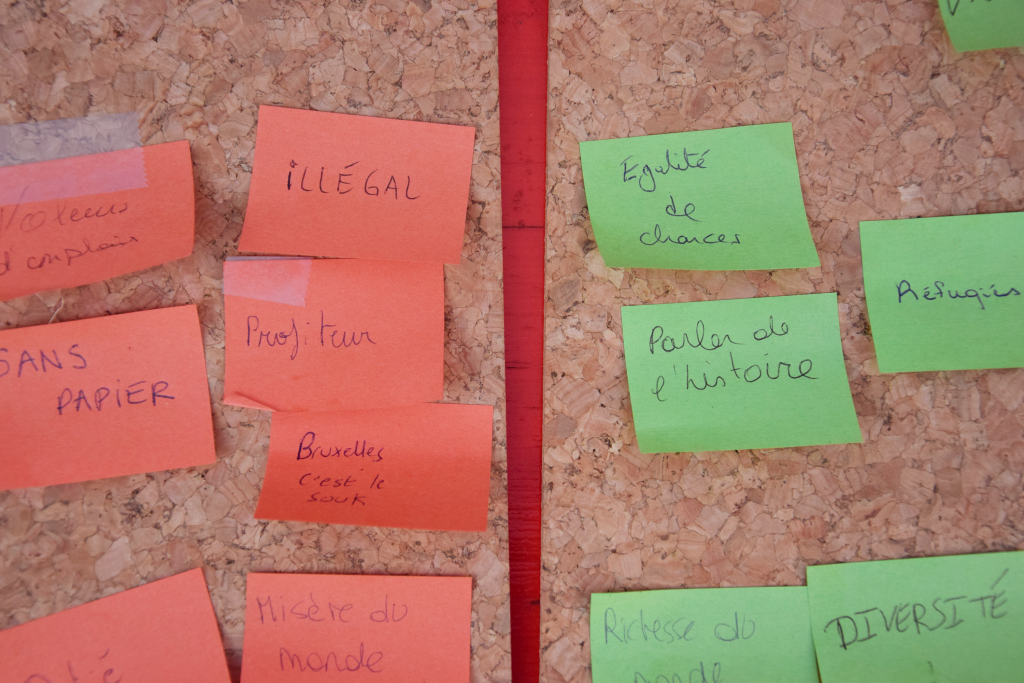

Ici, le public est invité à proposer d’emblée un mot « sensible » avec une alternative « sure » via de post-its de différentes couleurs, placés en vis-à-vis. Le débat est stimulé entre le/la participant·e et l’animateurice, animateurice qui restitue aussi les propositions d’autres participant·es, qui peuvent être amendées, affinées. Cette version est idéale en itinérance, par exemple dans un festival.

Animation “Touchy or safe” au festival Esperanzah, Floreffe 2022

D’une animation interne vers une sensibilisation grand public

Trois mois plus tard, Clara, Roberto et Hugo, du groupe « Students Mindchangers », se retrouvent avec Eclosio au festival Espéranzah, invité·es pour partager leur outil de sensibilisation au grand public. Equipée d’un simple panneau en liège et de post-its de couleur, Clara interpelle un festivalier : voulez-vous rajouter un mot « touchy » sur notre tableau ? Le festivalier est intrigué, commence à lire les mots présents, et tente de comprendre le fonctionnement du jeu. Le voilà qui inscrit « misère du monde » dans la colonne « touchy », et expliquant ses motivations, propose le mot « richesse du monde » comme alternative « safe ». Une manière de déconstruire à sa façon l’expression tristement célèbre « On ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». Au total, 57 mots sensibles et 48 alternatives sures sont proposées par les festivaliers. Certains mots se retrouvent parfois dans les deux colonnes, une opportunité pour les animateurs ou animatrices de lancer un débat, de restituer les propositions et positionnements des différents festivaliers et d’amener une réflexion en intelligence collective différée. En se réappropriant le langage, les participants et participantes de l’animation proposent d’autres visions du monde, d’autres lectures de l’actualité et des inégalités dans la société, et tentent de visibiliser certaines injustices, cristallisées dans le langage commun. Force est de constater qu’en proposant aux gens de se réapproprier le langage, les langues se délient !

Un petit tour de mots « Touchy or safe » proposés par nos publics et analysés avec Eclosio

| Expression problématique

|

Analyse

|

|

| Touchy :

On ne peut pas accueillir toute la « misère du monde »

Safe :

On ne peut pas accueillir toute la « richesse du monde » |

Cette phrase, prononcée à l’origine par le premier ministre français Michel Rocard (1989 à 2009), est utilisée pour justifier une politique « anti-immigration », dans l’idée que la France est généreuse d’accueillir les personnes migrant·es mais que cette générosité doit être limitée.

Cette image est simpliste, tout d’abord parce qu’elle ne prend pas en compte l’histoire, la colonisation, le pillage des ressources à l’origine de certaine situation de pauvreté dans des pays colonisés (par la France notamment), les migrations utiles au pays d’accueil, avec d’un côté des personnes immigré·es qui effectuent des travaux que les autochtones ne souhaitent pas faire et qui sont généralement dévalués, et d’un autre côté l’élite intellectuelle étrangère qui vient renforcer les espaces de savoirs et de recherches occidentaux. De plus, cette expression occulte un élément important : ce sont les personnes les plus riches dans leur pays qui migrent, car cela coûte cher de migrer, donc des personnes qui à la base ne sont pas forcément en situation de misère dans leur pays, que du contraire. Enfin, la pauvreté serait évaluée seulement sur le point de vue économique, ce qui renvoie également à une vision occidentale du monde qui arrive à ses limites : celle qui évalue le succès d’un pays selon son PIB, et sa croissance économique, sans prendre en compte d’autres indicateurs tels que la santé mentale, la biodiversité, etc. Notons que le stéréotype du « migrant pauvre », outre le fait qu’il réduit des populations entières à certaines situations de pauvreté qui peuvent exister dans leur pays, renvoie de manière plus large à la pauvrophobie : la peur et le rejet de la pauvreté, qui serait une menace à notre présupposé bien-être. Peur bien souvent instrumentalisée dans des discours populistes. |

|

| Touchy :

Crise migratoire

Safe :

Crise de l’accueil |

La majorité des migrant·es en exil ou en recherche d’opportunités ne sont pas accueillis en Europe mais dans des pays limitrophes. L’accueil des Ukrainien·nes nous prouve que la crise est plutôt liée à « l’accueil », car l’afflux des migrant·es Ukrainien· nes n’a pas été qualifié de crise migratoire. Les enjeux sont en réalité plutôt politiques que migratoires. |

|

| Touchy :

Racisme ordinaire

Safe :

Racisme banalisé, racisme |

Qualifier d’« ordinaire » le racisme pourrait contribuer à minimaliser son impact . Notons que ce terme a justement été créé pour isoler certains comportements ou expressions de langage usuel qui transportent des idées racistes, mais sont généralement banalisés dans la société, et donc considérés comme un racisme « tolérable », ou à moindre impact. Généralement ce terme est utilisé pour prouver le contraire. La tension autour de ce mot pouvant dès lors être questionnable.

|

|

| Touchy :

Profiteurs

Safe :

Parler de l’histoire

|

Il est intéressant d’aborder et de comprendre les flux migratoires en prenant en compte le passé colonial des pays européens. Ces pays sont en réalité ceux qui ont « envahi » et « profité » d’autres pays par le passé, et qui d’ailleurs en profitent encore aujourd’hui via des mécanismes économiques et politiques complexes. L’histoire de l’Europe s’est aussi construite autour des migrations, par la sollicitation de mains œuvres étrangère bon marché pour remplir des tâches ingrates, comme le travail dans les mines par exemple.

|

| Touchy :

Envahir

Safe :

Parler de l’histoire

|

| Touchy :

Migrant clandestin,

Migrant irrégulier

Safe :

Personne migrante sans autorisation de séjour,

Personne migrante non-documentée,

Personne migrante en situation d’irrégularité administrative |

Quand on évoque un migrant clandestin ou irrégulier, rarement est évoqué la question de l’accès à la régularité, de l’égalité des chances. Quand un européen voyage, il ne lui faut pas toujours de visa ou celui-ci est relativement facile à obtenir, dans l’autre cas, c’est beaucoup plus complexe. De nombreux·ses migrant·es choisissent la clandestinité car leurs demandes de visa sont refusées ou parce que le contexte politique ne leur permet pas une migration légale. Souvent la régularisation, une fois en Europe, est complexe voir impossible, ce qui oblige des personnes migrantes à rester dans une situation d’irrégularité administrative pendant plusieurs années, qui est source de précarité financière, de stress psychologique, et signifie pour ces personnes de dépendre et donc d’être à la merci de potentiels trafiquants d’êtres humains, sorte d’esclavagisme moderne. Il est donc important de spécifier tant que possible que cette irrégularité est avant tout administrative, temporaire, et laissée au bon vouloir des administrations nationales.

Notons aussi qu’il faut veiller à ne pas essentialiser une personne à sa situation temporaire de transit et/ou d’irrégularité administrative. Des personnes donc, avant tout, à placer dans un contexte et face à des lois, qu’il faudra décoder pour bien en cerner tous les enjeux politiques, économiques, culturels, voir historiques. |

La langue et le langage, vecteurs d’exclusion et d’inégalités

Pourquoi choisir la langue comme outil pour visibiliser les inégalités dans la société ? De tous les vecteurs de sensibilisation, les portes d’entrée de la langue et du langage sont intéressantes, car elles touchent à l’identité de celui ou celle qui les utilise. La langue (v), ensemble de signes vocaux ou graphiques définis par un groupe d’individu, est le support via lequel nous communiquons notre pensée. Le langage est la manière dont nous utilisons la langue, la manière dont nous communiquons notre pensée, il nous permet d’exprimer nos valeurs, sentiments et idées, nos appartenances culturelles ainsi que notre représentation du monde.

Notre utilisation de la langue et notre langage véhiculent de nombreuses informations, telles que notre milieu social, notre niveau d’éducation, notamment via notre maitrise des conventions orthographiques, notre degré d’engagement ou de militantisme sur certaines causes, nos références culturelles et politiques, etc. La langue et le langage deviennent vecteurs d’inégalités, dès lors qu’ils permettent rapidement de discriminer des personnes en les associant ou les dissociant de certaines communautés, de certaines classes sociales. Ils deviennent un frein ou un levier pour leur accès à certaines ressources, opportunités, ou au respect de leurs droits fondamentaux. Ainsi, dans un cadre institutionnel, une personne qui commet des erreurs orthographiques sera souvent moins bien prise en compte. Dans un cadre légal, quelqu’un qui maitrise les codes du langage juridique, pourra plus facilement faire respecter ses droits, dans le cas d’une relation propriétaire-locataire par exemple.

« On emploie aussi l’orthographe pour disqualifier une pensée. Sur Internet, par exemple, on voit souvent des commentaires du genre : « Va d’abord soigner cette orthographe et après, tu te permettras de donner ton avis. » Donc on empêche quelqu’un de s’exprimer, à cause de son orthographe. » Arnaud Hoedt et Jérôme Piron « La faute de l’orthographe » TEDx Rennes (2019)

La question de l’orthographe – le code graphique qui permet de retranscrire la langue orale – est d’ailleurs très significative en français. Arnaud Hoedt, et Jérôme Piron, dans leur conférence « La faute de l’orthographe », qualifient l’orthographe française, avec sa complexité « incontestable et sacrée », de dogmatique. « Quand vous faites une faute, on ne juge pas votre orthographe, on vous juge, vous, sur base de votre orthographe ». Dans les cahiers préparatoires du premier dictionnaire de l’Académie française, rédigé en 1694, il serait d’ailleurs écrit « L’orthographe servira à distinguer les gens de lettres des ignorants et des simples femmes ». L’orthographe, en 1835, aurait été volontairement complexifiée pour en faire un enjeu de distinction entre le peuple et la bourgeoisie montante, mais aussi un enjeu identitaire : « l’orthographe comme ciment de la nation ». S’attaquer à l’orthographe, reviendrait donc à s’attaquer au patrimoine de la langue française, à son histoire, et donc en soit, à l’identité de la nation. Le culte de la complexité de l’orthographe serait d’ailleurs une spécificité propre à la langue française et à son histoire, aux enjeux de pouvoir derrière sa construction : la langue pour fédérer la nation, et pour hiérarchiser les personnes entre elles. Ceux et celles s’exprimant en dialectes et patois, ou ne maitrisant pas son orthographe, descendent dans la hiérarchie.

A l’inverse, le langage peut aussi être utilisé pour flatter les masses pour gagner et exploiter leur adhésion, ce qu’on appelle la « démagogie ». Cette technique politique populiste s’appuie principalement sur la rhétorique et le discours pour véhiculer des idéologies et mobiliser un électorat en attisant les passions. Le ou la leader populiste fédère les masses en clivant les communautés par renforcement de stéréotypes et de sentiments d’appartenance. Par des tournures de phrases suggérant l’idée de « eux contre nous » (vi), il ou elle stigmatise les minorités en les associant aux maux et malaises de la société. Le langage populiste s’adresse directement au peuple, sans intermédiaire, parle en son nom et cherche à créer une identification du public aux émotions partagées par l’orateur ou l’oratrice.

« L’argumentation démagogique doit être simple, voire simpliste, afin de pouvoir être comprise et reprise par le public auquel elle est adressée. Elle fait fréquemment appel à la facilité voire à la paresse intellectuelle en proposant des analyses et des solutions qui semblent évidentes, sans une dose (nécessaire, et suffisante) d’imagination. » https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9magogie, (2024)

La langue comme instrument politique d’influence

La langue est aussi une arme utilisée lors de conflits géopolitiques, pour justifier l’une ou l’autre action. Avec la guerre en Ukraine, qualifiée tantôt d’« invasion russe » ou tantôt de « défense contre des ukro-nazis » par les russes eux-mêmes, ou de la « riposte israélienne» mise en porte-à-faux avec la qualification de « génocide de Gaza», la langue apparait comme un instrument crucial d’influence pour positionner la communauté internationale, pour influencer l’opinion publique.

« La langue est vraiment le lieu d’un enjeu de pouvoir. Celui ou celle qui maitrise la langue ne se laisse pas avoir, maitrise la manière dont il présente les choses ou dont les choses lui sont présentées. Il est donc capable de participer à la mise en scène de la société » Dan Van Raemdonck, professeur de linguistique française à l’ULB. Magazine Médor n°32 p.49

Quand on aborde la question migratoire, les formulations utilisées sont de véritables miroirs des idéologies politiques en place et un terrain d’analyse intéressant pour identifier des rapports de domination dans la société. Notons par exemple la notion de « migration irrégulière » : la lutte contre la « migration irrégulière » – telle que financée par l’Union européenne – ou la lutte contre la « migration clandestine » serait par proximité sémantique associée à la lutte contre une forme de criminalité, avec comme biais que les « migrants irréguliers » seraient des criminels et donc représentent un danger.

Il n’existe aucune définition universellement acceptée du terme « migration irrégulière ». L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) la définit comme un « mouvement contrevenant à la réglementation des pays d’origine, de transit et de destination » (OIM, 2011). « Migration irrégulière » (2022) https://www.migrationdataportal.org/fr/themes/migration-irreguliere

Ce biais justifie notamment l’investissement de milliards d’euro dans des organisations comme Frontex pour « protéger » les frontières de manière assez violente. Or la lutte contre l’irrégularité pourrait être aussi réalisée en changeant les cadres législatifs (vii), en régularisant des personnes en attente d’une autorisation de séjour pour pouvoir travailler, pour intégrer durablement leur pays d’accueil, leur permettant de s’émanciper de réseaux d’exploitation et de traite humaine, eux criminels. D’ailleurs la terminologie « migrant irrégulier », telle qu’utilisée dans les médias et par les politiques, est vraiment problématique car, par la langue, elle essentialise des personnes à leur situation temporaire de transit et d’irrégularité administrative. A contrario, la formulation « en situation irrégulière » implique une notion de temporalité, et suggère donc que la personne peut à tout moment sortir de sa situation d’irrégularité administrative.

L’expression « en situation irrégulière » ne caractérise pas les individus mais leur statut à un moment donné. À la suite d’un changement dans les lois et les politiques nationales, des migrations régulières peuvent devenir irrégulières et vice-versa. Le statut des migrants peut changer au cours de leur voyage et de leur séjour dans le pays de transit ou de destination, de sorte qu’il est difficile d’avoir une vue d’ensemble de la migration irrégulière et du profil des migrants en situation irrégulière. « Migration irrégulière » (2022) https://www.migrationdataportal.org/fr/themes/migration-irreguliere

La langue, Le Droit, et les conséquences de l’interprétation du langage

Avec ladite « crise migratoire » très médiatisée, que l’on qualifiera plutôt de « crise de l’accueil », certains actes de solidarité aux personnes en transit et en situation irrégulière se sont vus criminalisés par les même acteurs politiques qui instaurent les règles de cette irrégularité. Un acte solidaire envers des personnes en transit sans autorisation de séjour pourra être décrit, via des instruments juridiques, afin d’être associé ou non au trafic d’être humain. Précisons d’abord que dans un cadre juridique, la question du langage devient primordiale.

« (…) le fait d’aider autrui pour des raisons humanitaires « devrait a priori exclure toute confusion avec les réseaux criminels » (Donnarumma, 2019, 55). » Mathilde Du Jardin (2022) « Solidarité en Europe : état de l’art sur la criminalisation de l’aide aux personnes en situation irrégulière », https://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2022-4-page-519.htm

Amnesty international défini, sur son site web, la notion de « délit de solidarité », qui ne constitue pas un concept juridique, mais permet bien de poser le paradoxe entre le crime et l’acte solidaire. Par une analyse des formulations juridiques, Amnesty différencie par exemple le texte du Protocole contre le trafic illicite de migrants, par terre, mer et air, issu du droit international, qui criminalise des actes d’aide à l’entrée au séjour irrégulier à condition qu’ils aient été « commis intentionnellement et pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou autre avantage matériel » avec celui de la législation française qui utilise les termes « contrepartie directe ou indirecte ». Cette formulation est beaucoup plus vague, et permet différentes interprétations possibles, et donc une forme de subjectivité de la justice.

« En posant la condition d’en retirer « un avantage financier » ou un « autre avantage matériel », les auteurs de ce texte ont manifestement souhaité être précis. Ils ont clairement exclu les activités des personnes apportant une aide aux migrants pour de seuls motifs humanitaires ou en raison de liens familiaux étroits. L’intention n’était pas, dans le Protocole, d’incriminer les activités de membres des familles ou de groupes de soutien tels que les organisations religieuses ou non gouvernementales. » Amnesty, « Qu’est-ce que le délit de solidarité ? » (2024), https://www.amnesty.fr/focus/delit-de-solidarite

La zone floue et subjective laissée dans le texte de la loi française, qui permettrait de criminaliser un acte de solidarité, pourrait avoir un effet dissuasif sur l’acte engagé en tant que tel, et servir pour décrédibiliser tout acteur s’opposant par solidarité aux décisions politiques prises, le rendant passible de poursuites judiciaires. En Belgique, le texte de la loi prévoit qu’aider ou assister une personne à pénétrer ou à séjourner sur le territoire de l’Union européenne, n’est pas considéré comme un délit « si l’aide est offerte pour des raisons principalement humanitaires » (article 77 alinéa 2). Ici la notion de « principalement » est subjective et laissée à l’interprétation de la justice. Elle implique néanmoins la possibilité d’une aide offerte pour d’autres raisons que celles humanitaires. Ces subtilités entre les formulations juridiques et l’impact qu’elles peuvent avoir sur l’acte solidaire sont la raison pour laquelle Amnesty International se positionne en ces termes : « nous considérons que les personnes qui défendent et agissent pour le respect et la protection des droits des personnes migrantes et réfugiées sont des défenseurs des droits humains. A ce titre, leur action est couverte par la Déclaration sur les défenseurs des droits humains adoptée en décembre 1998. ». Ce positionnement prouve que le langage, permet, symboliquement, politiquement, culturellement mais aussi juridiquement, de renforcer des rapports de force ou de les contrebalancer, de protéger ou incriminer des personnes.

Notons enfin la notion de « désobéissance civile » utilisée en philosophie, bien que ne détenant pas de valeur juridique, répond également aux mêmes enjeux. Elle permet de qualifier une infraction à la loi commise publiquement, consciemment, pacifiquement, et souvent collectivement, comme acte politique pour mettre en lumière une injustice. Cette terminologie permet de distinguer, par la langue, une infraction classique à la loi d’une infraction à vocation « noble », car altruiste. Cette expression est pour cela populaire et d’usage commun dans le secteur associatif et dans le monde militant belge. Les formations en désobéissance civile, qui proposent l’apprentissage de techniques pour faciliter la réalisation d’actes illégaux contestataires, sont d’ailleurs diffusées publiquement sur le net et les réseaux sociaux, sans apparentes conséquences pour les associations qui les dispensent.

Retenons que l’usage du Droit est un effort d’interprétation individuelle ou collective de textes de loi, interprétation pouvant entraîner des conséquences lourdes sur la vie d’une personne jugée. Rappelons que les lois sont des textes, rédigés dans une langue par des acteurs politiques au pouvoir et que, même si les juges sont supposés être impartiaux, les outils qu’ils et elles utilisent ont été pensés de manière subjective par des personnes exerçant un rapport de domination sur d’autres.

La langue, les colonies et l’émancipation culturelle

Si l’on remonte à la période coloniale, en s’appuyant sur la pensée de Frantz Fanon, nous pouvons voir comment dans des pays colonisés, ou même dans des anciennes colonies, la langue demeure un instrument de pouvoir, ou de « soft power » (pouvoir culturel), la maitrise de la langue du pays dominant demeurant toujours un atout considérable pour la personne originaire du pays dominé, lui donnant accès à plus de ressources et plus d’opportunités. Frantz Fanon a d’ailleurs utilisé le langage comme outil politique d’émancipation.

« Tout peuple colonisé – c’est-à-dire tout peuple au sein duquel a pris naissance un complexe d’infériorité, du fait de la mise au tombeau de l’originalité culturelle locale – se situe vis-à-vis du langage de la nation civilisatrice, c’est-à-dire de la culture métropolitaine. Le colonisé se sera d’autant plus échappé de sa brousse qu’il aura fait siennes les valeurs culturelles de la métropole. Il sera d’autant plus blanc qu’il aura rejeté sa noirceur, sa brousse. Dans l’armée coloniale, et plus spécialement dans les régiments de tirailleurs sénégalais, les officiers indigènes sont avant tout les interprètes. Ils servent à transmettre à leurs congénères les ordres du maître, et ils jouissent eux aussi d’une certaine honorabilité. (…) La bourgeoisie aux Antilles n’emploie pas le créole, sauf dans ses rapports avec les domestiques. A l’école, le jeune martiniquais apprend à mépriser le patois. On parle de créolismes. Certaines familles interdisent l’usage du créole et les mamans traitent leurs enfants de « tibandes » quand ils l’emploient. » Fanon Frantz (1952) « Peau noire, masques blancs » p. 14.

Les expressions du langage héritée de l’époque coloniale sont d’ailleurs un sujet de discorde dans la société belge. Revenons à nos étudiants et étudiantes du projet Students Mindchangers, qui souhaitent déconstruire le racisme, se questionnent sur leurs biais culturels et souhaitent décoloniser leur pensée. A titre d’exemple, l’étudiant Robin Legrand a identifié dans un article (viii) différentes expressions usuelles problématiques, car vectrices d’exclusion. Une expression usuelle mise en lumière par Robin est celle de « couleur chair », car elle ne prendrait pas en compte la diversité des couleurs de peau, et donc renvoie la personne non-caucasienne à sa différence. Un autre exemple mentionné dans son article est celui du mot « race » : lors de l’époque coloniale la notion de « race », initialement scientifique, a été détournée pour servir la classification et la hiérarchisation des êtres humains entre eux, et justifier l’esclavage. Son utilisation aujourd’hui, par des occidentaux, est donc très problématique, alors qu’elle semble d’usage commun pour d’autres, par exemple pour des personnes africaines en séjour en Belgique. Le concept de ”personnes racisées” est apparu, en réponse à cette problématique, terminologie plus politiquement correcte qui est reprise et acceptée par les personnes concernées, c’est-à-dire par les personnes confrontées au racisme. Cette introspection sur le vocabulaire et leurs associations culturelles ou historiques est un processus important en cours dans la société belge et particulièrement chez les jeunes à l’université,

L’attention portée au langage et à ce qu’il transmet ne se limite heureusement pas aux milieux estudiantins. Dans le secteur associatif, l’association Interra, une association qui promeut l’interculturalité, est très sensible à la question et aborde sur son site web la notion de « poids des mots ». Elle propose d’ailleurs un lexique inclusif personnalisé qui définit l’appellation des personnes rejoignant leurs activités. Une personne primo-arrivante sera tantôt nommée « personne nouvellement arrivée », « volontaire » ou « membre de la communauté », en fonction de son implication dans les projets de l’association. La réappropriation du langage servant ici la mission de l’association et étant un outil pour amener plus d’inclusivité à Liège, en se délestant d’un vocabulaire politisé et transmettant une charge négative consciente ou inconsciente. De nouveaux mots pour repartir sur une base neutre et saine, donc !

« Les mots ne font pas que décrire une réalité sociale : ils la construisent, ils font vivre ce qu’ils semblent uniquement décrire. Dans un contexte de rapidité d’information et de communication, les termes choisis dans le champ des migrations véhiculent une charge positive ou négative ─ rarement neutre ─ qui se déduit moins de leur signification que de ceux·celles qui les utilisent. » Interra asbl (2024) page web « Notre ADN », https://www.interra-asbl.be/decouvrir-interra/#adn

Le langage, véritable chantier interne pour les ONG de la coopération belge

Si le secteur associatif et la jeunesse se sont emparés de la question, qu’en est-il dans le secteur des ONG de coopération internationale ? Un secteur en pleine mutation au cœur de relations internationales inégalitaires dans un contexte post-colonial.

En 2020, Notre ONG Eclosio répond à une invitation du CNCD, la coupole des ONG de coopération internationale belge, et nous assistons à un webinaire sur le poids des mots et le rôle du langage comme catalyseur de transformation sociale. Il s’articule autour de cette question : « changer le vocabulaire et donc visibiliser des rapports de force permet-il réellement de diminuer les inégalités en place ? ». Des intervenant·es extérieur·es, issu·es de milieux militants, sont sollicité·es pour amener leur expertise sur la question, et ils et elles n’y vont pas avec le dos de la cuillère.

« Les mots ont des histoires et des conséquences, ainsi que des impacts psychosociaux sur les personnes. Ces mots exercent également des rapports de force sur d’autres mots qui émergent, enferment et assignent, car le langage, selon Frantz Fanon, est une technologie de pouvoir. C’est donc évident que des acteurs de la coopération au développement, des ONG, acteurs institutionnels, se posent des questions sur les mots utilisés et comment les revoir afin de changer les courants de pensée. » Webinaire CNCD (2020) « Impacts psycho-sociaux des mots sur les personnes » (ix).

Dans la ligne de mire, des terminologies problématiques régulièrement utilisées structurellement par les ONG et leurs bailleurs de fond dans le secteur du développement, terminologies vectrices de stéréotypes racistes ou d’idéologies qualifiées de néocoloniales par des activistes belges. Un lexique est publié en 2020 par le CNCD et recense différents termes et concepts généraux liés à la décolonisation et à la lutte contre le racisme. Le webinaire souhaite débattre autour du pouvoir transformateur du langage.

« Les mots ne sont jamais anodins. Ils permettent de révéler des structures de domination ou au contraire, les renforcent et les instituent. Une réflexion sur les mots que l’on utilise, ainsi que sur les images que les organisations véhiculent, est centrale pour ne pas reproduire des stéréotypes et être un allié structurel des organisations qui en Belgique luttent contre le racisme. » CNCD (2020) « Lexique des termes décoloniaux » p.4

La terminologie « Nord-Sud » est particulièrement contestée, car elle ne repose pas sur une réalité purement géographique. Elle perpétue de manière euphémistique (x) une vision du monde post-coloniale en remplaçant les termes problématiques « tiers-monde » et « pays développés/sous-développés ». Cette terminologie « Nord-Sud » – aussi collante qu’un vieux chewing-gum sur un banc d’école – persiste particulièrement dans le secteur, sans doute par inertie, incompréhension, ou banalisation.

« On a tiré le rideau [sur les colonies] sans déconstruire les mythes massivement martelés par la propagande coloniale. Les gens continuent donc de penser ce qu’on leur a dit de penser » Julien Truddaiu, cité dans l’article de Sarah Frères (2021) « Stéréotypes racistes : les ONG en introspection », Imagine Demain le Monde (Les confluents)

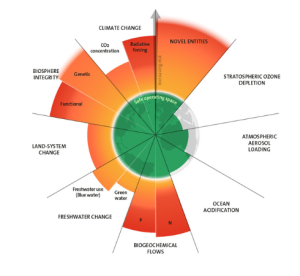

Fait est que cette expression est soudée au socle de pensée même à la base de la « coopération internationale », nouveau nom politiquement correct institué pour remplacer l’ancienne version maintenant mal aimée « d’aide au développement ». Une aide au développement offerte en parallèle d’une exploitation économique des ressources et des richesses des pays colonisés ou anciennement colonisés. Ces fonds ne seraient-ils pas des instruments politiques permettant de contrebalancer les impacts sociaux et environnementaux négatifs d’exploitations passées ou en cours ? L’aide au développement serait-elle le socialwashing ou le greenwashing des états enrichis ? Une forme d’anesthésiant anti-révolte pour masquer une domination économique persistante et injuste ? L’ancien concept unidirectionnel de solidarité envers des pays appauvris, basé sur une logique de développement à mettre en place pour amener les pays ”à développer » au même standard que des pays soi-disant ”développés” semble aujourd’hui désuet, surtout au regard des multiples crises politiques, sociales et environnementales en cours et à venir.

« Le développement est entendu comme le processus conduisant une population à sortir de la pauvreté, le terme lui-même contenant ses propres limites. Il relève d’une vision historiquement datée qui faisait du progrès humain une droite linéaire offrant une trajectoire unique à tous les pays, certains étant « avancés » et d’autre « en retard », dans le cadre conceptuel d’une croissance infinie des richesses. Il n’est plus possible d’utiliser le mot aujourd’hui sans questionner, d’une part, le lien entre la richesse d’un pays et le bonheur de ses habitants, et d’autre part la durabilité du modèle de développement au regard des crises environnementales globales. » https://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/inegalites/articles/decoupage-economique-mondial

Ces critiques semblent acerbes, tant elles poussent à une remise en cause du bien-fondé de la coopération internationale, tout en jetant sans distinctions toutes les ONG financées par la coopération belge dans un grand sac. Ce sont pourtant des critiques bien réelles adressées par des militantes décoloniales, telles que Betel Mabille : « Ce n’est pas un débat évident, les personnes impliquées sont persuadées du bien-fondé de leur action. Ça remet en question leur vision du monde et leur identité, liée à leur travail. Tout ça est blessant. Mais nous disons depuis des années que l’aide au développement reste dans le registre néo-colonial. Quand notre parole sera-t-elle entendue ? » (xi). Ce débat dépasse ici le cadre strict de notre réflexion sur le langage, bien ce dernier n’en reste pas moins une porte d’entrée évidente.

Il est toutefois important de noter que ce secteur est en pleine mutation, les pratiques de terrain variant grandement d’une association à l’autre, avec différents degrés de remise en question. Nombreuses sont les ONG qui travaillent ardument pour plus d’horizontalité, pour un partage équitable des ressources, pour des projets centrés sur les besoins et pratiques locales et du public cible, projets portés par des locaux, sollicitant des expertises et associations locales. Il est donc essentiel de garder en tête que les mots ne sont parfois aussi que l’inertie d’habitudes prises au fil des années, ou de conventions culturelles scellées par des bailleurs de fonds via leurs appels à projets. Dès lors, une analyse du vocabulaire utilisé par une association ne pourrait à elle seule permettre de poser un jugement éclairé sur son positionnement et ses pratiques, pratiques qui peuvent quant à elles cristalliser une véritable volonté de déconstruction de rapports de domination. Néanmoins, si le changement des actions précède au changement de vocabulaire, il ne faudrait pas trop tarder pour aligner ce dernier, pour éviter de générer la confusion d’un public toujours plus attentif, méfiant ou critique sur les pratiques des ONG. Et inversement, une maitrise de vocabulaire qui ne refléterait pas de réels questionnements internes suivis de changements concrets sur le terrain, serait bien vite reléguée au rang de tromperie.

« Puisque la décolonisation signifie que nous voulons redistribuer le pouvoir, la langue peut être un mécanisme pour y parvenir. La vision du monde est en évolution constante, la langue aussi. D’où la perception différente qu’on a des mots qui autrefois n’étaient pas considérés comme « négatifs ». Webinaire CNCD (2020). « Décolonisation : le poids des mots, le choix des termes. » (xii)

Transformer la langue ou le langage permet-il réellement de lutter contre les inégalités ?

Le simple acte de changer des terminologies problématiques suffit-il à déconstruire des rapports de domination et donc à réduire des discriminations ? Dans la plupart des cas, probablement que non, mais il demeure un premier pas vers une prise de conscience, ou inversement, son aboutissement. Elle reflète l’appropriation par une personne d’un nouveau cadre de pensée, influant directement sur ses actes quotidiens.

Notons également que l’usage des mots est une affaire de contexte. Le poids des mots n’est pas le même d’une culture à l’autre, d’un lieu à un autre. Les mots et leurs usages sont liés à l’histoire, mais aussi à l’éducation des personnes en présence, qui en maitrisent plus ou moins les codes. Abuser d’effets de langage pourrait dès lors aussi parfois créer une distance avec des personnes avec lesquelles nous souhaitons en réalité créer du lien et une relation équilibrée. D’où l’importance de ne pas oublier que le langage n’est qu’un moyen d’arriver à une situation désirable, moyen à mobiliser en toute conscience des enjeux, des attentes et sensibilités locales. Chercher un langage commun, donc, collectivement et à tâtons.

L’animation « Touchy or safe ?», décrite en début d’article, avait pour humble vocation de susciter un débat inclusif sur des questions de société, et ce sans levée immédiate de boucliers identitaires. Toutefois, elle s’est avérée aussi être un bon baromètre pour mesurer collectivement le poids des mots qui nous entourent et leurs impacts sur le monde, notamment sur des minorités discriminées. Un bon point de départ donc, pour mobiliser des étudiant·es contre des inégalités, mais évidemment pas une fin en soi.

« Les mots ont un potentiel de changement, mais en soi ils ne sont pas le changement. Changer des mots ou des terminologies peut simplement être un phénomène neutre et normatif d’où la nécessité de passer à une phase de discussion et de lever le voile sur des postures positives ou sur des rapports de force. » Webinaire CNCD (2020) « Décolonisation : le poids des mots, le choix des termes »

En 2024, le groupe d’étudiant·es du projet “Demain est à nous” (xiii) a pris le relais sur celui de Students Mindchangers, pour questionner les discours médiatiques, au sein d’ateliers pour une presse sans racisme. Le groupe s’est penché sur le rôle et la responsabilité de la presse dans la lutte contre le racisme. Nous avons imaginé des médias qui déconstruisent des stéréotypes autour des migrations, des migrations qui ne font pas forcément de « vagues », des migrations qui sont avant tout des expériences humaines, des migrations libres ou forcées, tantôt positives ou difficiles, des récits emprunts d’humanité à partager, représentatifs de la diversité des expériences vécues. Au départ d’écriture de slogans et d’articles, ainsi que de rencontres avec des professionnel·les de la presse, notamment Vers l‘Avenir et RTC Télé Liège, les étudiant·es ont pu prendre conscience d’une diversité de points de vue sur le partage des expériences et vécus des personnes en transit, des biais et impacts de certains mots utilisés, mais aussi de certaines réalités de la presse à prendre en compte, afin qu‘il soit possible de construire ensemble des futures désirables.

Ateliers pour une presse sans racisme dans le cadre du projet “Demain est à nous”

En conclusion, tout jeune, mais aussi tout citoyen ou citoyenne, est donc légitime de se réapproprier la langue et le langage pour transformer des cadres de pensée problématiques. Changer la langue est bel et bien un acte politique. La somme des résistances ou des rejets manifestés par la société, en réponse à cette réappropriation, sera d’ailleurs souvent proportionnelle à l’importance des enjeux que cet acte met en lumière. Il n’est donc pas étonnant que des institutions et des ONG du secteur de la coopération internationale soient prises à défaut dès lors qu’elles sont financées pour les valeurs morales qu’elles défendent et revendiquent publiquement. Les acteurs et actrices de la coopération internationale se doivent d’assumer leur part de responsabilité dans le maintien et la diffusion de cadres de pensée qui perpétuent des inégalités. Ajuster leur langage en cohérence avec leur vision institutionnelle, ou utiliser leur influence sur le grand public à bon escient, semblent être des requêtes raisonnables pour des organisations qui bénéficient de fonds publics. Il demeure néanmoins que ces organisations sont en réalité la somme d’individualités, un ensemble hétérogène de personnes nécessitant plus ou moins de temps pour acquérir les connaissances nécessaires afin d’entrevoir d’autres mondes possibles.

Toutefois il faut s’attendre à ce que les changements de paradigme s’imposent aux acteurs et actrices des ONG du « développement », que ce soit réactivement – par suite de gestion de crises dues à la dénonciation de pratiques problématiques par des activistes externes, ou par des individus au sein même de ces structures – ou proactivement – grâce à des formations commandées par ces organisations pour pallier le manque d’expertise de leurs équipes.

Alors votre association est-elle plutôt suiveuse ou force motrice de changement ? Ne serait-ce pas le bon moment pour lancer un petit « Touchy or safe» en équipe ?

Kévin Dupont

Chargé de communication éducative, Eclosio Belgique

Echange avec la presse sur la communication autour de la migration – projet “Demain est à nous”

Pour aller plus loin

- Fanon Frantz (1952) Livre « Peau noire, masques blancs »

- Sarah Frères (2021) article « Stéréotypes racistes : les ONG en introspection », Imagine Demain le Monde (Les confluents)

- Jean-Benoît Bouron, Laurent Carroué, Hélène Mathian (2022) publication « Représenter et découper le monde : dépasser la limite Nord-Sud pour penser les inégalités de richesse et le développement » https://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/inegalites/articles/decoupage-economique-mondial

- CNCD (2020) « Lexique des termes décoloniaux » https://www.cncd.be/IMG/pdf/2020-12-lexique-termes-decoloniaux.pdf

- Kévin Dupont (2022) article « Comment déconstruire l’idée et la pratique de la migration « irrégulière » ? », p. 10, Cultivons le futur 08 « Migrations », édition Eclosio Belgique

- Patrick Wautelet (2022) article « L’accueil des réfugiés ukrainiens : deux poids, deux mesures ? », p. 3, Cultivons le futur 08 « Migrations », édition Eclosio Belgique

- Grace Andrews (2022) article « Qu’est-ce que le racisme ordinaire ? » p.37, Cultivons le futur 08 « Migrations », édition Eclosio Belgique

- Céline Gautier (2023) interview de Dan Van Raemdonck « Les fautes que je n’ai pas fait », Médor n°32 p.45

Notes de bas de page

(i) Le projet Students Minchangers a été soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans le cadre de « Mindchangers Project », un projet financé par le programme DEAR de l’Union Européenne – https://www.eclosio.ong/project/students-mindchangers/

(ii) Coumba Kane , Jean-Baptiste Chastand (Vienne, correspondant régional) et nos correspondants en Afrique (2022) « Guerre en Ukraine : le difficile exode des étudiants africains » – https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/03/01/guerre-en-ukraine-le-difficile-exode-des-etudiants-africains_6115635_3212.html

(iii) par affinités socio-culturelles, on entendra ici l’ensemble des sentiments d’appartenance liés à des groupes sociaux, idéologiques ou ethniques, certains de ces sentiments d’appartenance pouvant dominer sur d‘autres. On prendra en compte l’ensemble des mécanismes identitaires qui poussent une personne à se rapprocher ou se distancier d’une autre, ou d’un groupe d’individu.

(iv) Podcast « Cultivons le futur : Students Mindchangers ! »(2022) https://www.eclosio.ong/news/nouveau-podcast-cultivons-le-futur-students-mindchangers/

(v) « La langue et langage » (2023) – https://www.espacefrancais.com/la-langue-le-langage/

(vi) Robert Feustel « Le langage démagogue et populiste : comprendre pour mieux déconstruire », progressivepost.eu (2018)

(vii) Kévin Dupont (2022) article « Comment déconstruire l’idée et la pratique de la migration « irrégulière » ? », p. 10, Cultivons le futur 08 « Migrations », édition Eclosio Belgique – https://www.eclosio.ong/publication/cultivons-le-futur-08-migrations/

(viii) Robin Legrand (2022) article « La langue, les générations et le racisme », p. 27, Cultivons le futur 08 « Migrations », édition Eclosio Belgique – https://www.eclosio.ong/publication/cultivons-le-futur-08-migrations/

(ix) Webinaire CNCD (2020) « Impacts psycho-sociaux des mots sur les personnes », avec Naïma Charkaoui (11.11.11 et auteure de Racisme : over wonden en veerkracht), Leslie Hodge (psychologue, fondatrice de Strong Mind) et Sorana Munsya psychologue et curatrice, TBC). https://www.cncd.be/Decolonisation-Le-poids-des-mots

(x) Euphémistique, qui relève de l’euphémisme. Expression atténuée d’une notion dont l’expression directe aurait quelque chose de déplaisant, de choquant. (2023) Le Robert, dico en ligne.

(xi) Betel Mabille citée par Sarah Frères (2021). « Stéréotypes racistes : les ONG en introspection », Imagine Demain le Monde, Les confluents

(xii) Webinaire CNCD (2020) « Décolonisation : Le poids des mots, le choix des termes »

Avec Laura Calabrese (Professeure de sociolinguistique, ULB ; et auteure de Penser les mots, dire la migration), Sibo Kanobana (Chercheur et Language Policy Advisor, UGent), Betel Mabille et Stella Nyanchama Okemwa (Hand in hand tegen racism vzw). https://www.cncd.be/Decolonisation-Le-poids-des-mots

(xiii) Le projet « Demain est à nous ! » est une initiative d’Eclosio, soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre de son programme de Promotion de la citoyenneté et de l’interculturalité (PCI)